Die Nachrüstung von Gebäuden wird zunehmend unter Umweltgesichtspunkten bewertet. Die üblichen Bewertungsmethoden lassen jedoch künftige Entwicklungen weitgehend unberücksichtigt und berücksichtigen nicht den Klimanotstand, wenn der Zeithorizont wesentlich kürzer ist als die erwartete Lebensdauer des Gebäudes. Daher ist eine stärker zukunftsorientierte Analyse erforderlich. Die Einbeziehung der globalen Erwärmung, die Dekarbonisierung der Elektrizität und die Ausrichtung des Analysezeitraums auf die Ziele für 2050 verleihen den materialbasierten verkörperten Emissionen mehr Gewicht. Ich behaupte daher, dass Baumaterialien im Kampf gegen die globale Erwärmung eine wesentlich größere Rolle spielen, als derzeit in den meisten Bewertungen berücksichtigt wird.

Gebäudesanierungen wurden bereits im ETH-Energieblog diskutiert. Es wurde gezeigt, warum Nachrüstung von Gebäuden ist wichtigdass die Mieter sind bereit, mehr Miete zu zahlen in nachgerüsteten Gebäuden, und wie modern, vernetzte Gebäude effizienter werden kann dank der Big Data und fortgeschrittene Algorithmen. Ferner wurde erörtert, dass wir brauchen eine innovative Politik um die Ziele der Dekarbonisierung des Gebäudebestands zu erreichen.

Dieses Mal möchte ich über die Methoden sprechen, die zur Bewertung von Gebäudesanierungen verwendet werden. Umweltauswirkungenund insbesondere ihre Auswirkungen auf das Klima. Die meisten Diskussionspunkte gelten sowohl für die Bewertung von Neubauten als auch für Nachrüstungen.

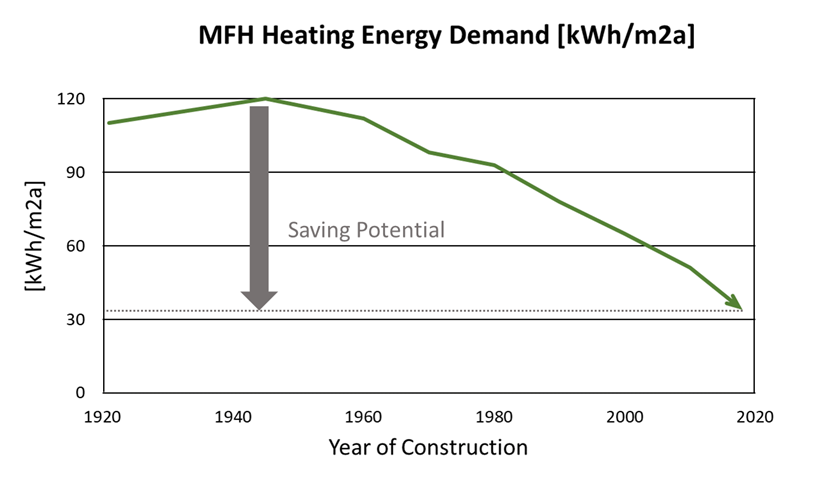

In den siebziger Jahren bis Anfang der 2000er Jahre galt ein Gebäude, das weniger Energie pro Quadratmeter verbraucht, als nachhaltiger. Der Energieverbrauch pro Quadratmeter Bodenfläche war der wichtigste Indikator. Die Vorschriften zielten auf Maßnahmen an der Gebäudehülle ab, wie z. B. eine bessere Isolierung oder den Austausch von Fenstern, um den Energieverbrauch zu senken. Wie in Abbildung 1 unten dargestellt, führte dies zu einem geringeren Heizbedarf für neu gebaute und nachgerüstete Gebäude. Wenn man sich auf den Energiebedarf konzentriert, ist das Heizsystem nur von untergeordneter Bedeutung. Die Substitution von Öl- und Gasheizungen durch nicht-fossile Heizungen wurde daher nicht gefördert.

Abbildung 1: Durchschnittlicher spezifischer Energiebedarf von Schweizer Mehrfamilienhäusern nach Baujahren. [Daten aus Streicher et al.] Eine gute Nachrüstung eines Gebäudes aus den 1970er Jahren könnte bis zu 70% des betrieblichen Heizenergiebedarfs einsparen.

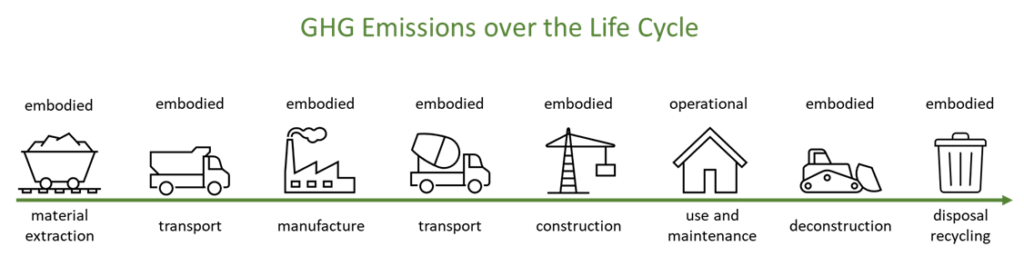

Nachdem das Bewusstsein für die globale Erwärmung in den 2000er Jahren gestiegen war, wurde die Berechnung der Treibhausgasemissionen von Heizungsanlagen immer üblicher. Da die Gebäude jedoch immer effizienter wurden, stiegen die Emissionen aus die Materialien wurden immer kritischer. Heutzutage stützt sich die Umweltbewertung zunehmend auf Lebenszyklusbewertung (LCA). In der Ökobilanz werden die Auswirkungen eines Produkts oder einer Dienstleistung während seiner/ihrer Lebensdauer für mehrere Wirkungskategorien definiert. Gebäudespezifische Methoden sind in nationalen und internationalen Normen definiert (z.B., SIA, SNBS, EPBD, EN15804), die sich manchmal nur auf Teile einer Ökobilanz stützen oder sogar über die Ökobilanz hinausgehen und z. B. soziale Kriterien einbeziehen. Ich werde mich hier auf die Berechnung der Treibhausgasemissionen konzentrieren, die in den meisten Normen ähnlich durchgeführt wird. In der Regel werden verkörperte und betriebliche Emissionen unterschieden und schließlich summiert, um die Gesamtauswirkungen zu bewerten (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Emissionen im Zusammenhang mit der Herstellung, dem Bau, der Installation und der Entsorgung von Materialien sind in den verkörperten Emissionen enthalten, während die mit dem Energieverbrauch verbundenen Emissionen als betriebsbedingt gelten.

Statische Annahmen

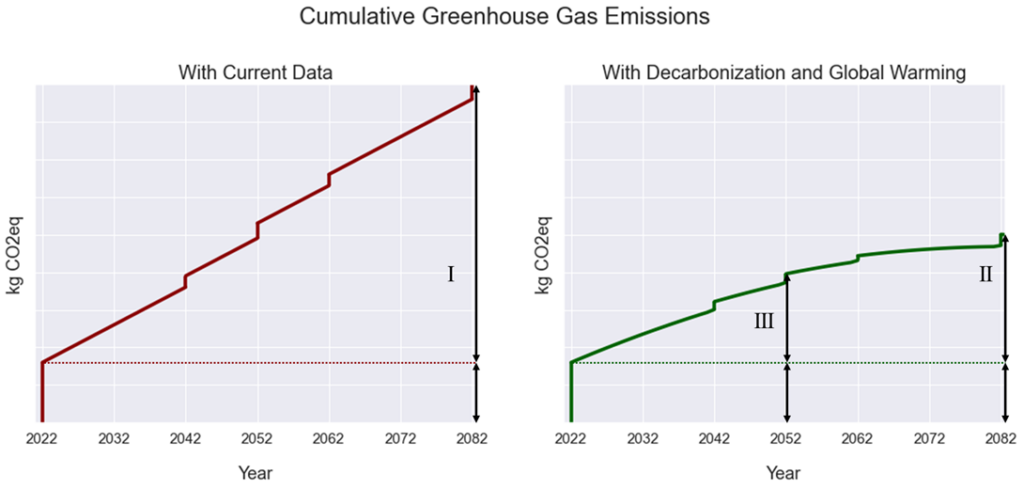

Die durchschnittlichen jährlichen Betriebsemissionen werden als konstant über den gesamten Lebenszyklus betrachtet. Sie werden auf der Grundlage eines typischen Jahres berechnet und dann extrapoliert, wie in Abbildung 3 links dargestellt. Ebenso wird davon ausgegangen, dass die Komponenten am Ende ihrer Lebensdauer durch identische Komponenten ersetzt werden. Das bedeutet, dass sehr wahrscheinliche Entwicklungen, die wir in absehbarer Zukunft erwarten müssen, nicht berücksichtigt werden.

Mehrere Forschungsstudien gehen zum Beispiel von einem sinkenden Heizbedarf aufgrund der globalen Erwärmung aus. Weniger Heizen bedeutet auch weniger betriebliche Emissionen. Darüber hinaus verursachen strombasierte Systeme (z. B. Wärmepumpen) ihre betrieblichen Auswirkungen über die Treibhausgasemissionen der Strommix. Es gibt viele nationale und internationale Ziele zur Dekarbonisierung den Stromsektor. Der Strommix und der damit verbundene Treibhausgasauswirkungsfaktor der elektrischen Energie werden daher in den nächsten Jahrzehnten abnehmen.

Um solche Veränderungen bei der Umweltbewertung von Gebäudesanierungen berücksichtigen zu können, ist ein dynamischerer Modellierungsansatz erforderlich.

Abbildung 3: Kumulative Emissionen einer Gebäudesanierung (Materialien + Betrieb). Der untere Teil mit der gestrichelten Linie stellt die verkörperten Emissionen aus dem Bau dar, die im ersten Jahr anfallen. L: Statische Annahmen zu Betrieb und Ersatz, R: Unter Berücksichtigung der Dekarbonisierung des Stromnetzes und der Materialien im Laufe der Zeit und der Auswirkungen der globalen Erwärmung. (Qualitative Bewertung)

Langer Analysezeitraum

Nach Schweizer Standards beträgt der Analysezeitraum 60 Jahre, da dies die angenommene Lebensdauer eines Gebäudes ist. Wenn wir jedoch davon ausgehen, dass wir zehn Jahre Zeit haben, um die THG-Emissionen deutlich zu reduzieren, und 30 Jahre, um netto null zu erreichen (siehe z. B., IPCC), sind 60 Jahre nicht mehr angemessen. Dies wird noch deutlicher, wenn wir uns die kumulativen Emissionskurven in Abbildung 3 ansehen. Der lange Betrachtungszeitraum ermöglicht eine Verdünnung der Emissionen aus langlebigen Komponenten, obwohl alle Emissionen aus der Produktion jetzt anfallen und unsere Ressourcen verbrauchen. verbleibendes Kohlenstoffbudget. Bei Nachrüstungen sind die typischen langlebigen Komponenten Dämmstoffe oder Bauelemente. Beide sind in der Regel mit hohen verkörperten Emissionen verbunden.

Wir können nun die Analyse noch einmal überdenken, indem wir Abbildung 3 erneut betrachten. Bei der Standardbewertung würden wir die Gebäude auf der Grundlage der Ergebnisse unter Punkt (I) vergleichen. Wenn wir die erwartete globale Erwärmung und die Dekarbonisierung der Elektrizität einbeziehen, landen wir bei Punkt (II), wodurch die relative Bedeutung der Baumaterialien drastisch zunimmt. Wenn wir den Analysezeitraum auf 30 Jahre verkürzen, wird dieser Effekt noch stärker (siehe Punkt III). Betrachtet man den relativen Beitrag der verkörperten Emissionen für den unten dargestellten Fall, so stellt man eine Verschiebung von unter 20% (Punkt I) auf fast 40% (Punkt III) fest.

Ein weiterer Punkt, der im Zusammenhang mit dem langen Analysezeitraum angesprochen werden sollte, ist, dass Vorhersagen immer mit Unsicherheit verbunden sind. Je weiter wir vorausplanen, desto größer werden in der Regel die Unsicherheiten. Wenn wir zum Beispiel 60 Jahre in die Vergangenheit zurückgehen, gab es in der Schweiz noch keine Kernkraftwerke. Jetzt wird das erste abgebaut, und die geltende Gesetzgebung lässt den Bau neuer Anlagen nicht zu. Wie hätte man das 1962 in eine Analyse einbeziehen können? Obwohl es ein ganzes Forschungsgebiet gibt, das sich mit Entscheidungsfindung unter großer UnsicherheitDies ist meiner Meinung nach ein weiterer Grund, einen so langen Analysezeitraum in Frage zu stellen.

Unabhängig von den Unsicherheiten wird aus dieser eher qualitativen Analyse ersichtlich, dass die verkörperten Emissionen der ersten Bau- oder Nachrüstungsmaßnahme im Allgemeinen unterbewertet werden und mehr Aufmerksamkeit verdienen.

Unter meine ForschungIch habe eine quantitative Bewertung vorgenommen, bei der ich verschiedene Nachrüstungsmaßnahmen unter verschiedenen methodischen Annahmen verglichen habe. Neben den oben genannten Aspekten habe ich auch die Zuteilungsmethoden für Emissionen im Zusammenhang mit dem ins Netz eingespeisten PV-Strom untersucht und in biogenen Materialien gespeicherter Kohlenstoff. Die Ergebnisse zeigen, dass die Wahl der Annahmen für die Empfehlungen zur Nachrüstungsstrategie entscheidend sein kann. So können beispielsweise Materialien mit hohen verkörperten Emissionen wie einige Dämmstoffe oder Fenstertypen aus Sicht der THG-Emissionen unattraktiver werden, was mehr Innovationen bei emissionsarmen Materialien und Produkten erforderlich macht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Baumaterialien und ihre jeweiligen verkörperten Emissionen bei der Umweltbewertung von Gebäudesanierungsmaßnahmen einen höheren Stellenwert erhalten sollten. Ich fordere politische Entscheidungsträger und Experten, die an der Festlegung von Normen beteiligt sind, auf, ihr Bestes zu tun, um die methodischen Annahmen mit den Dekarbonisierungszielen der Gesellschaft in Einklang zu bringen und dabei geeignete Annahmen sowie Methoden zur Unsicherheitsanalyse einzubeziehen. Während die politischen Entscheidungsträger durch die Anpassung von Baunormen ihren Beitrag leisten können, ist es nicht weniger wichtig, dass Architekten und Ingenieure um die Belastung wissen, die sie für die durch die falsche Wahl von Baumaterialien auf künftige Generationen auswirken und dass sie dies bei ihren Designentscheidungen berücksichtigen.

Wenn langfristige Annahmen über künftige Energiequellen irreführend sein können, weil sich die Energiepolitik ändern kann, sollten Sie die derzeit beste Lösung verwenden, d. h. die besten Materialien in Bezug auf die Treibhausgasemissionen.

Andererseits kann dies auch zu zukünftigen Problemen führen. Mehr Wärmepumpen führen zum Beispiel zu einem höheren Strombedarf im Winter, und die Schweiz importiert bereits jetzt im Winter Strom.

Vielen Dank für Ihren Kommentar. In der Tat konzentriert sich die Analyse auf die THG-Emissionen und bewertet nicht die Spitzennachfrage oder die Winternachfrage. Dies könnte zum Beispiel mit einem dynamischen Netzauswirkungsfaktor modelliert werden, der die THG-Intensität von Importen in einer höheren zeitlichen Auflösung als bisher berücksichtigt.