Die Energieeffizienzlücke beschreibt, wie Unternehmen und Einzelpersonen zu wenig in rentable energiesparende Technologien investieren.

Wird es eine ähnliche Lücke für Investitionen in erneuerbare Energien geben?

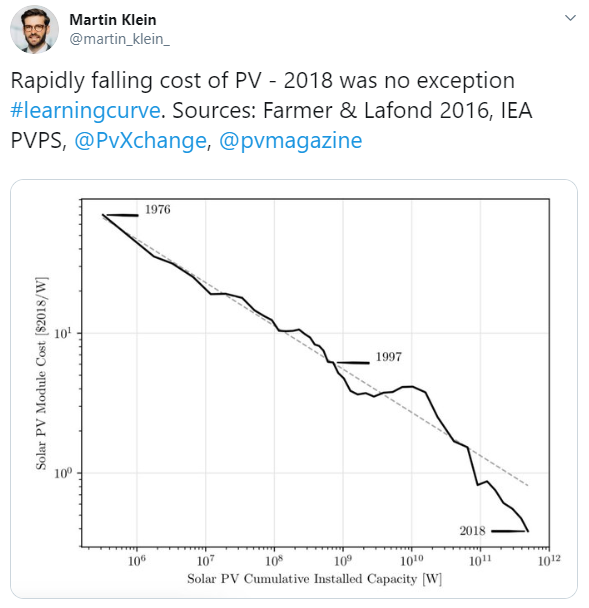

Photovoltaik-Module (PV-Module) sind sehr billig geworden. Der Preis für ein Watt Solarstrom kostet heute 1.000 Mal weniger als vor 50 Jahren.

PV-Solaranlagen sind inzwischen so günstig, dass einige Stromverbraucher die Kosten für die Installation einer Anlage auf ihrem Dach wieder hereinholen könnten in nur wenigen Jahren allein durch die Einsparungen, die sich daraus ergeben, dass nicht so viel Strom aus dem Netz bezogen wird. Seit gut gebaute PV-Solaranlagen halten 30 Jahre und längerDie Nutzer würden jahrzehntelang in den Genuss von "kostenlosem" (d.h. bereits bezahltem) emissionsfreiem Strom kommen.

Ein Angestellter eines großen Schweizer Stromversorgers, der in der Solarenergiebranche tätig ist und kürzlich einen der Masterstudenten in der unsere ForschungsgruppeGenau das ist bei einer wachsenden Zahl von mittelständischen Unternehmen mit großen Dächern in der Schweiz der Fall. Niemand würde es Ihnen verdenken, wenn Sie denken würden, dass diese Firmen, zumindest nachdem sie von der Gelegenheit erfahren haben, diese nutzen und stolze PV-Anwender werden.

Leider ist das nicht das, was unsere Kollegin vom Schweizer Energieversorger erlebte, als sie sich mit einem Angebot für ein Solarprojekt an ihn wandte. Die Angebote enthielten detaillierte Angaben zu den Kosten der Anlage, den erwarteten Einsparungen und eine Reihe verschiedener Kennzahlen zur Rentabilität des Projekts (z. B., Nettogegenwartswert, Amortisationszeit), die die Attraktivität der Einführung aufzeigen. Die Unternehmen lehnten jedoch höflich ab, was als eine beunruhigende Wiederholung der "Energie-Effizienz-Lücke" - wenn Unternehmen oder Einzelpersonen zu wenig in rentable (Energieeffizienz-)Technologien investieren.

Warum haben sich die Schweizer Mittelständler entschieden, weiterhin Geld zu verlieren?

Erläuterung der Lücke bei den erneuerbaren Energien

Wie jeder Forscher habe auch ich mich an die Literatur gewandt, um eine Antwort auf diese Frage zu finden. Glücklicherweise gibt es eine umfangreiche wirtschaftswissenschaftliche Literatur über die Energieeffizienzlücke, die uns helfen kann, die Entscheidungen der Unternehmen zu verstehen.

Wirtschaftswissenschaftler Kenneth Gillingham und Karen Palmer die jüngsten Erkenntnisse aus der Wirtschaftstheorie und empirische Belege für die Energieeffizienzlücke überprüft in diesem (frei zugänglichen) Papier von 2014. Sie klassifizieren die Erklärungen für die Lücke als Marktversagen oder Verhaltensanomalien.

Marktversagen ist eine Situation, in der der Markt ein Unternehmen oder einen Verbraucher dazu verleitet, eine falsche Entscheidung zu treffen. Es gibt viele Beispiele für Marktversagen, z. B. im Zusammenhang mit den externen Effekten (z. B. Kosten, die sich nicht im Marktpreis widerspiegeln) von fossilen Brennstoffen.

Von den von Gillingham und Palmer aufgelisteten Marktversagen bietet keines eine sehr überzeugende Antwort auf unsere Frage. Sehen wir uns an, warum.

Erstens: Unvollkommene Informationen: Dieses Marktversagen tritt auf, wenn die Entscheidungsträger z.B. nicht vollständig über die Kosten und Erträge der Installation einer Solaranlage informiert sind. Schweizer Unternehmen sind sich im Allgemeinen nicht bewusst, wie viel Geld sie durch die Installation einer PV-Anlage auf ihrem Dach einsparen könnten. Die im Angebot des Schweizer Energieversorgers enthaltenen Informationen schwächen dieses Argument in unserem Fall jedoch stark ab.

Zweitens: Kreditrestriktionen: Erneuerbare Energietechnologien zeichnen sich durch hohe Vorabinvestitionen und sehr niedrige Betriebskosten aus. Dies dürfte in unserem Kontext nicht das Problem sein, da die Schweiz mit die niedrigsten Kosten für Solarprojekte hat (als Florian Egli und Kollegen an der ETH Zürich haben kürzlich in Nature Communications veröffentlicht). Als wäre das nicht genug, sorgt die Schweizer Regierung dafür, dass dies kein Hindernis ist, indem sie eine 30% Investitionszuschuss.

Andere Marktversagen scheinen für unsere Fragestellung nicht relevant zu sein, obwohl sie in einem längeren Artikel mehr Aufmerksamkeit verdienen könnten.

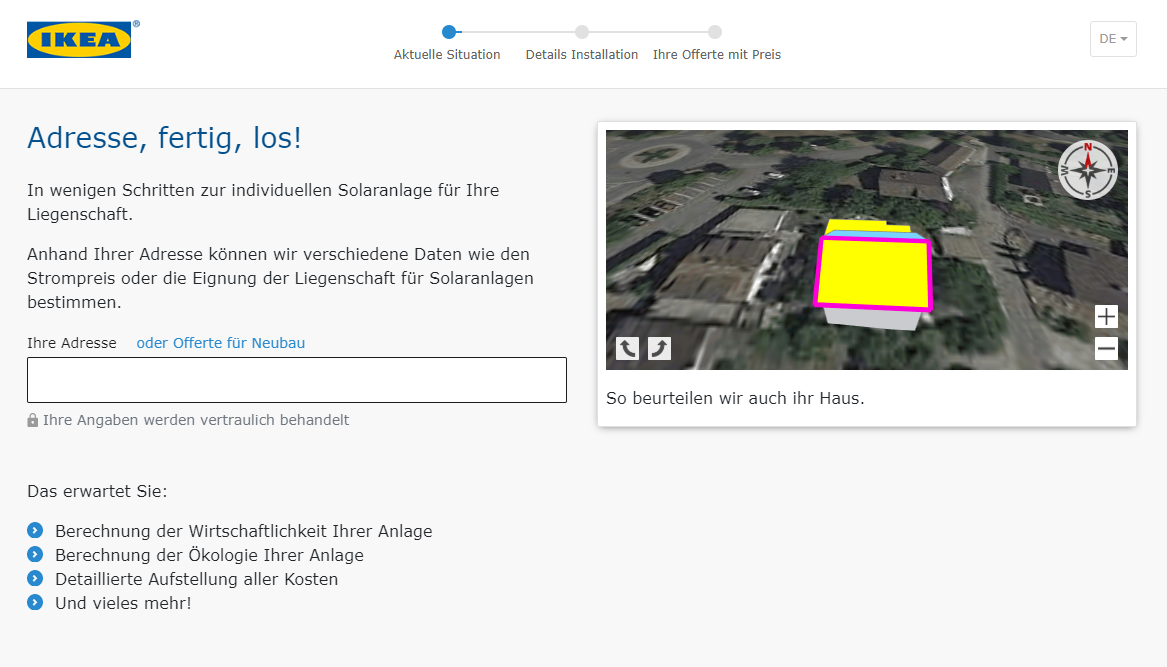

Es gibt keine Entschuldigung dafür, dass Sie Ihre Zahlen nicht überprüfen. Bekannte Namen wie IKEA bieten bereits kostenlose Angebote für Solarprojekte an online.

Es geht um das Verhalten, Dummkopf!

Wir wenden uns nun den Verhaltensanomalien zu, um eine Hypothese zu finden, warum die Schweizer Unternehmen eine rentable Investition in Solardächer ablehnten.

An dieser Stelle wird ein Kommentar unserer Schweizer Quelle relevant. Sie erklärte, dass die Manager der Unternehmen es ablehnten, in Photovoltaik zu investieren, weil die Einsparungen zu gering wären.

Zwei Verhaltensanomalien bieten sich als Erklärung für diese Aussage an.

Erstens: Referenzabhängige Präferenzen: Wenn Entscheidungen unter Unsicherheit getroffen werden, z. B. solche, die zukünftige Strompreise einbeziehen, können die Verbraucher verschiedene Alternativen in Bezug auf einen bestimmten Bezugspunkt bewerten. Wenn dieser Punkt der aktuelle Stand der Dinge ist, wird er als Tendenz zum Status quo.

Ein Firmenleiter argumentierte, dass die jährlichen Einsparungen durch eine PV-Anlage in etwa dem Gehalt einer Reinigungskraft entsprechen würden (d. h. nicht so viel Geld). Dies deutet darauf hin, dass die Stromrechnung wahrscheinlich nur einen kleinen Teil der Betriebskosten des Unternehmens ausmacht. Der "Schmerz" der Installation der Solaranlage, selbst wenn das Schweizer Energieversorgungsunternehmen fast alles übernimmt, ist für den Betriebsleiter größer als die potenziellen Einsparungen durch die Anlage.

Darüber hinaus können auch suboptimale Entscheidungsheuristiken und Anomalien der begrenzten Aufmerksamkeit eine Rolle spielen. Einfach ausgedrückt, könnten die Firmenmanager Faustregeln verwenden, um zu entscheiden, ob sie eine PV-Anlage einführen sollen oder nicht, anstatt ihre eigenen Zahlen zu überprüfen. Darüber hinaus könnten Firmenmanager die künftigen Einsparungen bei der Stromrechnung im Vergleich zum Preis des Systems systematisch unterbewerten. Neuere Erkenntnisse über suboptimale Entscheidungsheuristiken der Schweizer Haushalte gesammelt von meinem Kollegen Nina Boogen und ihre Gruppe könnte darauf hindeuten, dass dies auch für Schweizer Firmenmanager gelten könnte.

Es könnten sein zusätzliche Erklärungen zum Verhalten Es gibt viele Gründe dafür, warum Unternehmen nicht optimal arbeiten (d. h. nicht an ihrer Effizienzgrenze), aber wir können sie in diesem kurzen Blogbeitrag nicht erörtern.

Billige Solarenergie allein würde die Lücke nicht schließen

Nach Durchsicht einiger Literaturstellen stelle ich folgende Hypothese auf: Die Manager der Schweizer Firmen lehnten das Angebot ab, eine rentable Solaranlage auf ihren Dächern zu installieren, weil sie keine Algorithmen sind, die den Betrieb ihres Unternehmens ständig optimieren. Manager sind menschliche Entscheidungsträger, und als solche können sie auch Verhaltensanomalien aufweisen. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass ein günstiges Angebot an Photovoltaikanlagen nicht unbedingt bedeutet, dass sie auch installiert werden, da Unternehmen nicht immer optimale Entscheidungen treffen.

Es ist ungewiss, ob es sich dabei um ein allgemeines Problem oder nur um eine Anekdote handelt. Sollte sich eine Lücke bei den erneuerbaren Energien auftun, könnte dies die Realisierung des enormen Potenzials für Solardächer in der Schweiz gefährden, bis zu 50 GW, in Europadie U.S.. und darüber hinaus.

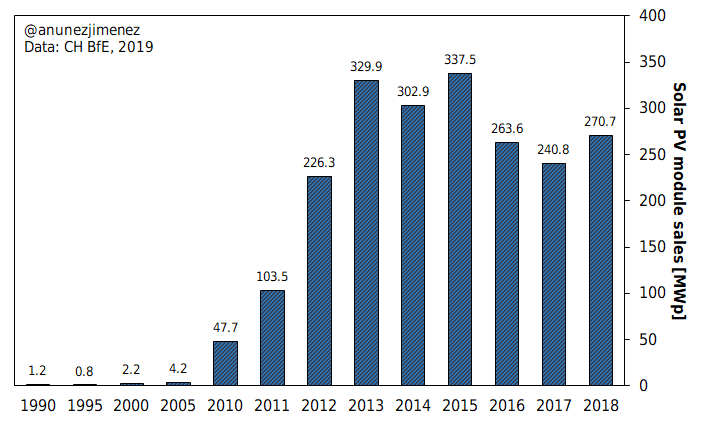

Der Absatz von PV-Solarmodulen in der Schweiz ist bis 2013 stark gewachsen und stagniert seitdem. Quelle: Schweizerisches Bundesamt für Energie, 2019.

Billigere Solaranlagen allein würden die Lücke bei den erneuerbaren Energien nicht schließen. Ebenso wenig wie die bereits bestehenden Investitionssubventionen der Schweizer Regierung. Wirtschaftliche Instrumente wie Kohlenstoffpreise oder Einspeisetarife würden zwar sicherlich helfen, könnten aber nur eine begrenzte Wirkung haben. Die Schweiz hat bereits Preise Kohlenstoff und hat eines der kohlenstoffärmsten Stromsysteme der Welt. Darüber hinaus ist das Land Auslaufen der Einspeisevergütungenund es ist unwahrscheinlich, dass sie ein Comeback erleben werden.

Daher sind nicht-wirtschaftliche Instrumente wie Quoten (die Unternehmen dazu verpflichten, einen Teil ihres Strombedarfs selbst zu produzieren) oder Mandate (die unter bestimmten Bedingungen direkt die Nutzung von Solarenergie auf Dächern vorschreiben, wie es einige Schweizer Kantone zu tun beginnen unter MuKEn-Verordnung) könnten sich als wirksamer erweisen. Auch sanftere Ansätze wie gezielte Informationskampagnen und Verhaltensanregungen könnten sich als fruchtbar erweisen.

Wir brauchen mehr Beweise, um zu beurteilen, ob sich eine Lücke bei den erneuerbaren Energien abzeichnet. In der Zwischenzeit sollten wir die Erkenntnisse aus dem Energieeffizienz-Paradoxon nicht vergessen. Billige energieeffiziente Autos oder Kühlschränke wurden nicht massenhaft und schnell angenommen, und billige erneuerbare Energien werden es auch nicht. Es bedarf ehrgeiziger politischer Maßnahmen, um Markt- und Verhaltensdefizite zu überwinden.

If you are part of ETH Zurich, we invite you to contribute with your findings and your opinions to make this space a dynamic and relevant outlet for energy insights and debates. Find out how you can contribute and contact the editorial team here to pitch an article idea!

Toller Blog, danke! Um Ihre Erklärung in Frage zu stellen: Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich eine verhaltensbedingte Hürde für die Einführung ist. Der Manager könnte vollkommen rational handeln, denn wenn er sagt "die Einsparungen sind zu gering", meint er (vermutlich), dass die Transaktionskosten höher sind als die potenziellen Einsparungen. Wenn dem so ist, läuft es auf das alte Preisproblem hinaus. Ich bin mir nicht sicher, ob einer Ihrer Vorschläge (z. B. Quoten, Mandate, Informationskampagnen) wirklich zur Lösung des Problems beitragen würde.

Sehr interessanter und relevanter Beitrag.

Ich frage mich, ob @BFEenergeia in der Schweiz davon weiß und was sie dagegen tun.

Aus der Sicht der Innovationsforschung würde ich sagen, dass es sich um eine Frage der "Institutionalisierung" oder der (geschäftlichen) "Praxis" handelt. Innovationen müssen nicht nur wettbewerbsfähig und bekannt werden. Sie müssen auch "normal" werden, d. h. Teil der üblichen Geschäftspraxis. Genauso wie es gängige Praxis ist, z. B. Berater zu engagieren, wenn man sein Unternehmen umstrukturieren will, muss es "normal" werden, eine Photovoltaikanlage als Teil der Energieversorgung des Unternehmens (oder des Haushalts) zu installieren. Solche Veränderungen in informellen institutionellen Strukturen brauchen jedoch Zeit und erfordern die Unterstützung von Akteuren wie Swisssolar @NordmannRoger beim Aufbau von Systemen.

@Jochen:

Verspäteter Dank für Ihren Kommentar!

Zu Ihrer Frage: Ich weiß nicht, ob sich das Bundesamt für Energie dieses potenziellen Problems bewusst ist oder nicht, oder ob es bereits Maßnahmen zur Lösung dieses Problems gibt.

Ich stimme Ihrer Bemerkung zu, dass Technologien zum Mainstream werden. Vielleicht gibt es eine kleine Lücke zwischen den wirtschaftlichen Begriffen und den Innovationsstudien. Die Normalisierung von Technologien könnte vielleicht in die Begriffe der Verhaltensökonomie eingepasst werden, da eine der Auswirkungen der Institutionalisierung darin besteht, dass dem Entscheidungsträger leichter zugängliche Referenzen im Gedächtnis bleiben. Dies könnte die Ungewissheit und die Kosten für die Entscheidungsfindung verringern und damit die Auswirkungen des Status-quo-Bias reduzieren, den ich in diesem Beitrag erörtere. Aber das ist nur eine Spekulation. Ich habe keine Belege dafür!

@ Johannes: Du hast Recht, das Argument "die Ersparnis ist zu gering" mag durchaus stichhaltig sein und der Manager hat tatsächlich rational gehandelt. Allerdings hängt dies davon ab, ob er/sie die Kosten für den Ärger wirklich berechnet und seine/ihre eigenen Zahlen überprüft hat oder nicht. Wenn nicht, dann könnte das Argument "die Einsparungen sind zu gering" nur eine billige/einfache Ausrede für ein "Nein" sein. Und schon wären wir wieder bei einer Verhaltenssperre....

3 Punkte:

1) Die Kosten für Installateure in der Schweiz gehören zu den höchsten der Welt, was auf hohe Arbeitskosten, eine extreme Marktfragmentierung und mangelnden Wettbewerb unter den Installateuren zurückzuführen ist.

2) Die Zersplitterung des Elektrizitätsmarktes (Hunderte von Versorgern in einem Land mit 8 Millionen Einwohnern!) erhöht ebenfalls die Transaktionskosten (insbesondere für Unternehmen, die an vielen Orten tätig sind), da jeder Versorger seine eigenen Regeln für den Anschluss, die Entschädigung für die Einspeisung von Strom usw. hat.

3) Die Kapitalkosten eines Unternehmens sind wesentlich höher als die, die wir in Egli et al. untersucht haben, wo wir uns auf Großprojekte konzentrierten, die außerbilanziell finanziert werden. Wenn man von einer höheren Hurdle Rate (für Eigenkapital) ausgeht, könnten die Manager durchaus rational sein... (vor allem, wenn man dies mit Punkt 1 & 2 kombiniert)

Was wird also benötigt?

1) Marktliberalisierung und Konsolidierung

2) eine ehrgeizige Solarpolitik, die den Wettbewerb zwischen Installateuren fördert

3) Politiken, die Eigentumsmodelle von Drittanbietern fördern, was zu niedrigen Kapitalkosten führt

Ich sage nur...

@Tobias:

Vielen Dank für Ihren Kommentar und für das Lesen des Blogs!

Ich stimme Ihnen in den Punkten (1) und (2) sehr zu. Dies sind wichtige Überlegungen, um die Verbreitung der Photovoltaik in der Schweiz zu berücksichtigen. Die hohen Installationskosten und die Transaktionskosten für die Suche nach einem Installateur gelten jedoch nicht für den in diesem Beitrag beschriebenen Fall. Im Fall des Beitrags nahm der Projektentwickler direkt mit dem Unternehmen Kontakt auf (keine Transaktionskosten für die Suche nach einem Installateur - es sei denn, das Unternehmen holte eine zweite Meinung ein) und bot ein rentables Projekt an (bereits einschließlich der Installationskosten).

Was Punkt (3) betrifft, so sind die Kapitalkosten für Unternehmen tatsächlich höher als für Großprojekte. Dennoch schneidet die Schweiz im Vergleich zu benachbarten Märkten wie Deutschland oder Österreich gut ab (siehe [1]). Der Vergleich mit Deutschland ist besonders aussagekräftig, weil 40% der Installationen oder 86% der Kapazität (etwa 40 GW) Anlagen mit einer Leistung von mehr als 10 kW sind, also wahrscheinlich Landwirte sowie kleine, mittlere und große Unternehmen (siehe [2]).

Ich stimme zu, dass die Maßnahmen (1) und (2) die Verbreitung von Solaranlagen auf Dächern in der Schweiz fördern könnten.

Bei (3) bin ich mir nicht sicher. Vielleicht liege ich hier falsch, aber ich denke, die größte wirtschaftliche Hürde für die Photovoltaik in der Schweiz sind die niedrigen Strompreise und nicht die hohen Investitionskosten. Die Einspeisevergütung hat die Akzeptanz sehr gut gefördert, weil sie dafür sorgte, dass die Menschen die Einführung von Solaranlagen als eine sichere und rentable Möglichkeit betrachten konnten, ihr Geld zu parken. Die Festlegung eines Mindestvergütungspreises auf Bundesebene, anstatt sich auf die Energieversorger zu verlassen, könnte dazu beitragen, in diese Richtung zu gehen.

[1] https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ch/pdf/cost-of-capital-study-2018.pdf

[2] https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/Photovoltaics-Report.pdf