Die deutsche Version des Textes finden Sie weiter unten.

Mit dem Übergang der Gesellschaft von einer überwiegend zentralisierten Energieversorgung zu einer zunehmenden Abhängigkeit von dezentraler erneuerbarer Energieerzeugung reicht es nicht mehr aus, sich nur auf die Energieeffizienz zu konzentrieren. Insbesondere die Zeitsensitivität der aus Sonnen- und Windenergie erzeugten Elektrizität muss ein integraler Bestandteil des künftigen Stromverbrauchsverhaltens werden. In diesem Artikel beschreibe ich, wie der gemeinsame Besitz von PV-Gemeinschaftsanlagen ein enormes Potenzial hat, langfristige und intelligente Stromverbrauchsmuster bei den Miteigentümern zu etablieren.

Warum sollte man sich auf dezentrale Solaranlagen konzentrieren?

Die dezentrale Energieerzeugung durch Photovoltaik wird voraussichtlich ein wichtiger Weg sein, um saubere und sichere Energie zu liefern. Mehr PV ist jedoch nicht unbedingt besser. Die intermittierende Natur der erneuerbaren Energieversorgung aus Photovoltaik kann zu unvorhergesehenen Netzengpässen führen, wie sie in Kalifornien durch die rasche Einführung von netzgekoppelten dezentralen PV-Systemen entstanden sind.Dies hat zu dem geführt, was als "Entenkurve" bekannt ist. Dies ist auf die große Differenz zwischen der Mittagsbilanz (wenn netzgekoppelte Photovoltaik ins Netz eingespeist wird) und der Abendbilanz (weniger Photovoltaik und höherer Energiebedarf) zurückzuführen.

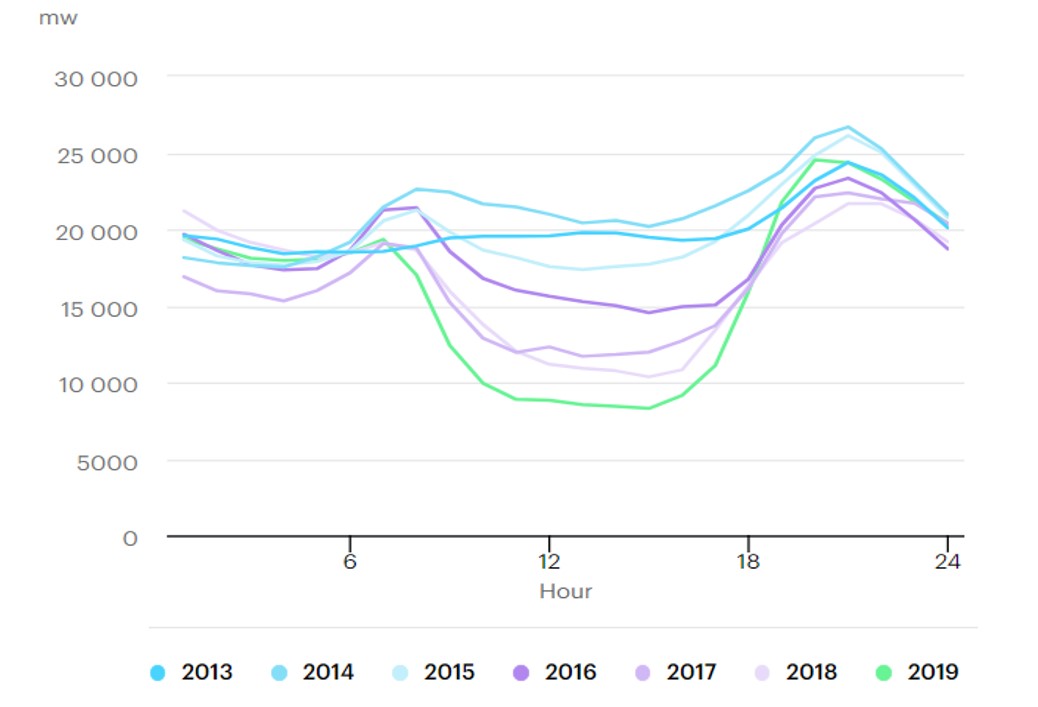

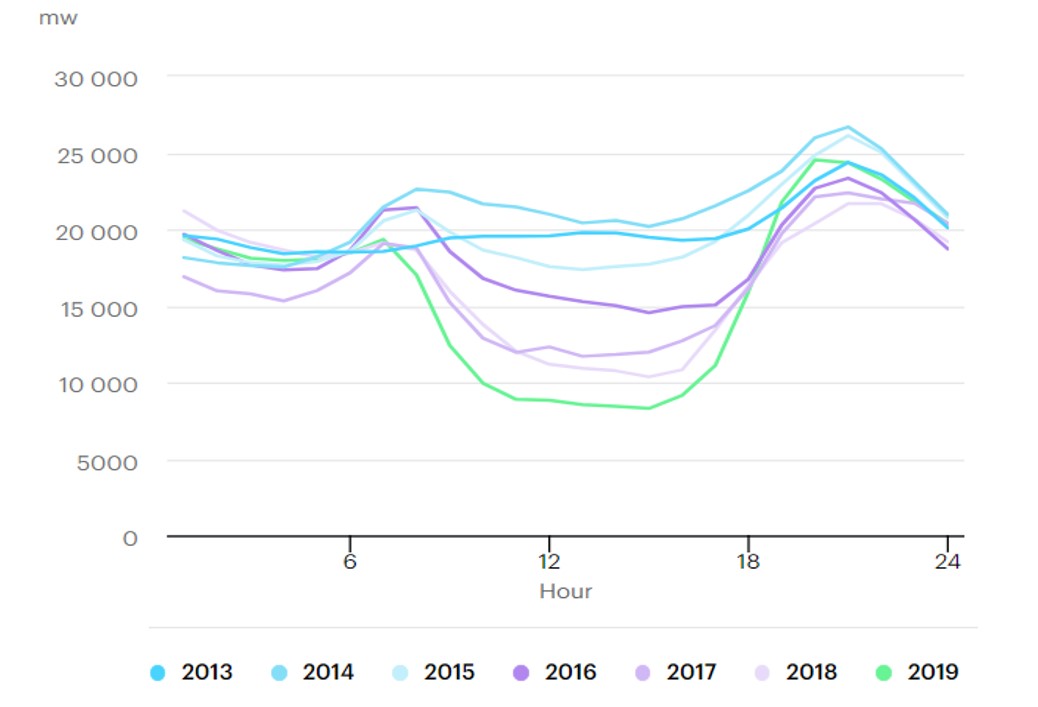

Abbildung 1: Typisches Profil der elektrischen Nettolast an einem Frühlingstag aus Messdaten für 2013-2019, das die so genannte kalifornische "Entenkurve" bildet. Dies veranschaulicht den steilen Anstieg der Nachfrage am Abend, wenn die netzgekoppelte PV-Erzeugung abnimmt. Bildquelle: IEA, Die kalifornische Entenkurve, IEA, Paris

Strom aus Photovoltaik ist auch ein integraler Bestandteil des Energiestrategie Schweiz 2050. Die aktuellen Prognosen für die PV-Integration in der Schweiz bis 2050 liegen in der Größenordnung von 8 -14 TWh. Es wird erwartet, dass die meisten zusätzlichen PV-Anlagen auf Dächern installiert werden. Es gibt ähnliche Bedenken hinsichtlich der Instabilität des Netzes in Bezug auf Spitzenzeiten, in denen überschüssiger Strom in das schweizerische Netz eingespeist wirdDies erfordert Energiespeicher und Strategien zur Nachfragesteuerung, um die Stabilität des Schweizer Netzes zu erhalten.

Der Übergang zu einer intelligenten Nutzung der dezentralen Solarenergie

Für die erfolgreiche Nutzung von Strom aus Photovoltaik ist es entscheidend, dass sich die Gebäudenutzer aktiv an der Energiewende beteiligen. Die Schweiz hat damit begonnen, dieses Problem anzugehen, indem sie Förderung des Eigenverbrauchs von vor Ort erzeugter Energie. Der Eigenverbrauch ist der verbrauchte Strom, der direkt von einer lokalen PV-Anlage erzeugt wird. Allerdings, Für die einzelnen Besitzer von PV-Anlagen ist das Geld, das durch Spitzenlastabschaltung oder Lastverschiebung zur Erhöhung des Eigenverbrauchs eingespart wird, oft nicht genug, um das Konsumverhalten zu ändern.

Außerdem wurde eine Studie mit einem lokalen Versorgungsunternehmen durchgeführt, an der 8702 Haushalte teilnahmen. entdeckten, dass die wahrgenommenen Einsparungen durch die Preisgestaltung nach Verbrauchszeiten (TOU) wichtiger sind als die tatsächlichen Kosteneinsparungen. Diese Studie zeigt, dass es einfacher sein könnte, sich auf eine Verhaltensheuristik statt auf die Kosteneinsparungen zu konzentrieren. Zum Beispiel könnte Strom aus PV-Anlagen vor Ort als "kostenloser Strom" und überschüssige PV-Produktion als "Verschwendung ins Netz" bezeichnet werden.

Darüber hinaus ist auch der Gemeinschaftskontext ein wichtiges Element, das den Einzelnen dazu veranlasst, im Sinne der etablierten Nachhaltigkeitskultur zu handeln. Eine besondere Studie untersuchte die Auswirkungen von Gemeinschaftsstrategien für Energieeffizienz und zeigte, dass der Gemeinschaftskontext die tatsächlichen Einsparungen verbesserte. Auch wenn die Energieeinsparungen nicht über die Dauer der Studie hinausgingen, zeigt dies den Wert der Rechenschaftspflicht der Gemeinschaft. Es stellt sich jedoch die Frage, wie das Engagement über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden kann.

Aufrechterhaltung des Engagements durch Miteigentümerschaft an PV-Gemeinschaftsanlagen

Theorie schlägt vor, dass die Lösung für ein langfristig nachhaltiges Konsumverhalten darin bestehen könnte, dass die Individuen die kollektive Nutzung von gemeinsamen Ressourcen koordinieren. Allerdings sollte die Ressource direkt greifbar sein und die Endnutzer sollten eine gemeinsame wirtschaftliche Abhängigkeit von der Ressourcenproduktion haben. Die gemeinsame Strategie sollte auch attraktiver sein als die individuelle Strategie; Zum Glück gibt es für die PV bemerkenswerte wirtschaftliche Vorteile durch Größenvorteile. Daher könnten gemeinsame Investitionen in PV-Gemeinschaftsanlagen sowohl einen wirtschaftlichen Anreiz schaffen als auch als aktives Engagement für die Lebensdauer der Anlage dienen.

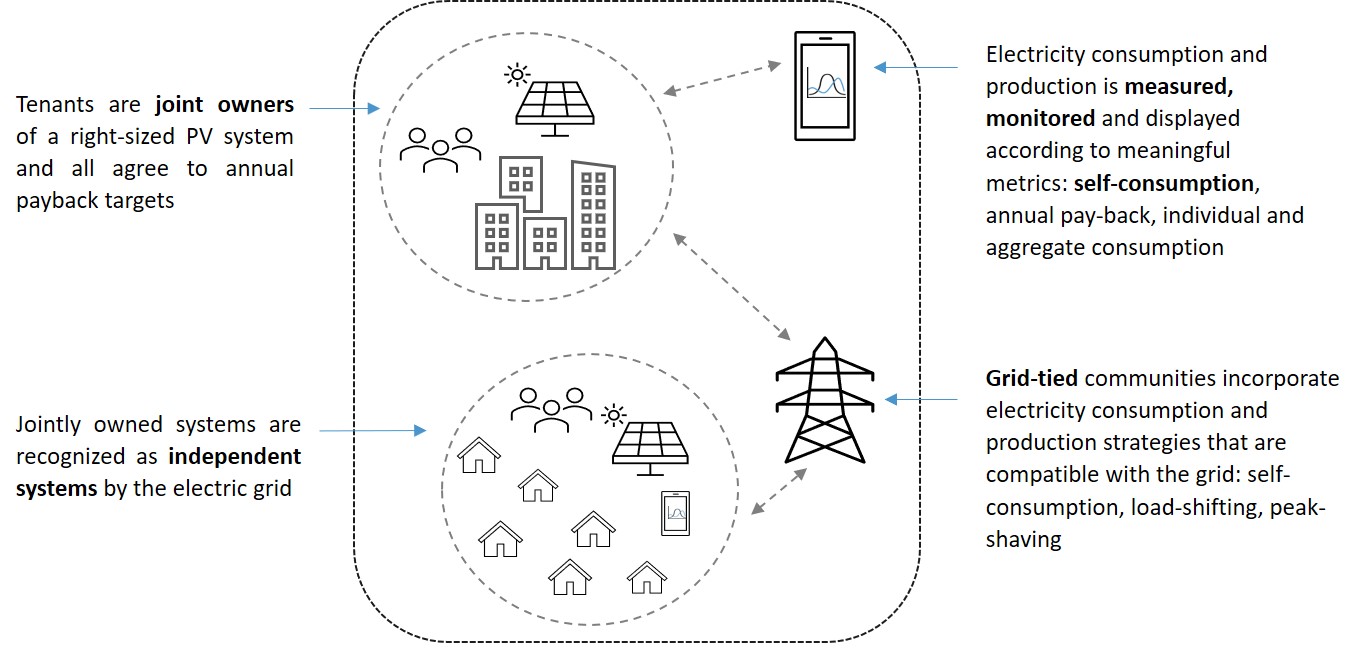

Abbildung 2: Überblick über die wichtigsten Merkmale von netzgekoppelten PV-Gemeinschaftsanlagen für einen langfristig nachhaltigen Verbrauch.

Darüber hinaus sollte die Gemeinde auch gemeinsam Ziele für den Verbrauch des Stroms aus der Photovoltaikanlage festlegen. Die gemeinschaftsspezifischen Ziele sollten die Zeitsensitivität des von der PV-Anlage erzeugten Stroms berücksichtigen. Dazu gehören eine Strategie zur Optimierung der Eigenverbrauchsstunden und Ziele zur Erreichung jährlicher Amortisationsziele.

Um diese Ziele zu verfolgen, sollten die Gemeinden auch ein einfach zu bedienendes Energiemanagementsystem und ein angeschlossenes IOT-System mit gemessenen Werten auf Mieterebene und aggregierten Werten einführen. Einzelpersonen könnten beispielsweise einen "Score" für den Eigenverbrauch erhalten, der keine detaillierten Informationen über individuelle tägliche Verbrauchsprofile liefert. Dadurch könnten Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre vermieden werden, die in einer früheren Studie zur Energieeffizienz in der Gemeinde ermittelt wurden.

Wie werden diese Empfehlungen in die bestehenden Gemeinschafts-PV-Systeme in der Schweiz integriert?

Auf föderaler Ebene werden spezifische Leitlinien zur Erleichterung des Zusammenschlusses von Gebäuden zum Eigenverbrauch (Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) ) wurden Anfang 2018 entwickelt und zuletzt im Dezember 2019 aktualisiert. Eine der Grundvoraussetzungen für eine Eigenverbrauchsgemeinschaft, um sich als offizielle ZEV zu qualifizieren, ist, dass das Gebäudeportfolio nur einen einzigen Messpunkt mit dem lokalen Stromversorger haben muss (Art. 18 EnG). Dies ist ein entscheidender Schritt, denn die Mitglieder der ZEV müssen nun eine eigene Strategie entwickeln, um die Kosten für den Stromverbrauch und die Stromproduktion zu teilen. Es besteht also ein Anreiz für diese Gruppen, miteinander zu interagieren und zusammenzuarbeiten.

Innerhalb des ZEV-Modells gibt es jedoch immer noch Einschränkungen, die je nach Eigentumsmodell auch die Zusammenarbeit zwischen den Endnutzern behindern können. So sehen die ZEV-Leitlinien beispielsweise getrennte innergemeinschaftliche Empfehlungen für gemeinsames und alleiniges Eigentum vor:

Gemeinsames Eigentum. Der inhärente kollektive Charakter des ZEV-Gemeinschaftseigentumsansatzes erfüllt bereits die ersten Kriterien für ein langfristiges Engagement. Er ermutigt die Eigentümer auch, eine Strategie zu entwickeln, um die Stromerzeugung und die damit verbundenen Kosten zu teilen. Es gibt jedoch keinen Hinweis darauf, dass solche ZEVs über eine Energiemanagementplattform verfügen, mit der sie die Nutzung ihrer kostenlosen Stromproduktion gemeinsam überwachen können.

Alleiniger Besitz (Vermieter mit mehreren Mietern). Beim Modell mit nur einem Eigentümer und einem Mieter gibt es für die einzelnen Mieter kaum Anreize, die Ressource während der Produktionsspitzen zu nutzen, da die Kosten für Solarstrom liegen auf dem Niveau des Netzpreises oder nur geringfügig darunter. Mit anderen Worten: Die Mieter sind wirtschaftlich nicht von der Stromerzeugung abhängig und haben daher keinen wirklichen Anreiz, Strom vor Ort zu verbrauchen.

Die Politik sollte die gemeinsame Eigentümerschaft für PV fördern

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die ZEV die gleichzeitige Massenproduktion von PV-Strom, der in das Netz eingespeist wird, durch einfache Lastaggregation minimiert (und damit das Problem der "Entenkurve" teilweise verringert). Es sollte jedoch größere Anreize für ZEVs in Gemeinschaftsbesitz geben, um eine größere Beteiligung der Bürger und ein aktives Engagement für erneuerbare Energien zu fördern. Außerdem sollte ein größeres Augenmerk auf die kollektiven Energiemanagementsysteme gelegt werden, die in diese Gemeinschaften integriert sind. Zusammen haben diese Systeme meiner Meinung nach das Potenzial, das Engagement der Nutzer für ein nachhaltiges Verbrauchsverhalten auf Dauer zu erhalten. Politische Entscheidungsträger sollten daher finanzielle Anreize für PV-Gemeinschaftsanlagen in den Vordergrund stellen. Technologie- und Dienstleistungsanbieter wären dann gut beraten, IOT-Plattformen für die kollektiv verwaltete Stromerzeugung und den Verbrauch zu entwickeln.

Titelbild erworben von Smart Energy Link

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit dem Energy Blog @ ETH Zürich auf Twitter @eth_energy_blog.

Vorgeschlagene Zitierung: Griego, Danielle. "Jointly owned PV should be the new solar ownership model", Energy Blog, ETH Zürich, June 26, 2020, http://blogs.ethz.ch/energy/jointly-owned-pv/

If you are part of ETH Zurich, we invite you to contribute with your findings and your opinions to make this space a dynamic and relevant outlet for energy insights and debates. Find out how you can contribute and contact the editorial team here to pitch an article idea!

Gemeinschaftliches Eigentum: der neue Ansatz für Photovoltaikanlagen in der Nachbarschaft

Mit dem zunehmenden Wandel von einer zentralisierten zu einer dezentraler Energieversorgung reicht es nicht mehr aus, sich nur auf möglichst energieeffiziente Systeme zu konzentrieren. Statt dessen müssen auch regenerative Energien und somit der Zeitpunkt des aus Sonne und Wind erzeugten Stroms zu einem integralen Bestandteil des zukünftigen Verbrauchsverhaltens werden. In diesem Artikel skizziere ich, wie das gemeinschaftliche Eigentum von PV-Anlagen im nachbarschaftlichen Massstab ein enormes Potenzial zur Etablierung langfristiger und intelligenter Verbrauchsverhalten hat.

Warum sich auf verteilte Solar-PV konzentrieren?

Die dezentrale Energieerzeugung aus Photovoltaik (PV) wird ein zentraler Bestandteil der zukünftigen Energieversorgung sein, um saubere und sichere Energie liefern zu können. Das Wachstum von PV bringt jedoch auch Schwierigkeiten mit sich. Der mit der Sonneneinstrahlung schwankende Charakter von Photovoltaikstrom kann zu unvorhergesehenen Netzüberlastungen führen, wie dies z.B. in Kalifornien durch die rasche Einführung netzgebundener PV-Anlagen geschah. Dies Hut die berühmte sogenannte "Enten-Kurve" verursacht, die eine Absenkung des Strombedarfs über den Tag und damit verbunden einen starken Anstieg des Strombedarfs bei Sonnenuntergang illustriert.

Abbildung 1: Typisches Netzlast-Nachfrageprofil für einen Frühlingstag aus Messdaten für 2013-2019, die die so genannte "Enten-Kurve" in Kalifornien hervorrufen. Sie veranschaulicht die steile Anstiegsphase am Abend zur Deckung des Spitzenbedarfs bei abnehmender netzgebundener PV-Solarstromerzeugung. Bildquelle: IEA, Die kalifornische Entenkurve, IEA, Paris

Die Stromversorgung mit PV ist auch ein integraler Bestandteil der Schweizer Energiestrategie 2050. Die aktuellen Prognosen für die PV-Integration in der Schweiz bis 2050 liegen im Bereich von 8 -14 TWh. Die meisten der zusätzlichen PV-Anlagenwerden voraussichtlich auf Gebäudedächern installiert werden. Ähnliche Bedenken wie in Kalifornien gibt es hinsichtlich der Netzinstabilität also auch in der Schweiz. In Spitzenzeiten wird es daher zusätzliche Speichermöglichkeiten und verbraucherseitige Laststeuerung geben müssen um die Netzstabilität gewährleisten zu können.

Der Übergang zur intelligenten Nutzung dezentraler Solarenergie

Für die erfolgreiche Nutzung von PV-Strom ist es für Gebäudenutzer von entscheidender Bedeutung, sich aktiv an der Energiewende zu beteiligen. Die Schweiz hat damit begonnen, dieses Problem anzugehen, indem sie Eigenverbrauch fördert. Unter Eigenverbrauch versteht man den verbrauchten Strom, der direkt von der eigenen PV-Anlage stammt. Für den einzelnen Eigentümern einer PV-Anlage reichen die finanziellen Anreize allerdings nicht aus, um den Eigenverbrauchsanteil durch das "Brechen" von Verbrauchsspitzen und Verlagern des Stromverbrauchs zu ändern.

Eine gemeinsame Studie mit einem lokalen Schweizer Energieversorgungsunternehmen sowie 8'702 Haushalten ergab sogar, dass die vom Nutzer wahrgenommenen Energieeinsparungen bei einer zeitabhängigen Tarifgestaltung wichtiger sind als die tatsächlichen Kosteneinsparungen. Laut dieser Studie könnte es auch einfacher sein, sich auf Verhaltensmuster statt auf Kosteneinsparungen zu konzentrieren um das Nutzerverhalten zu verändern. So könnte z.B. Strom aus der eigenen PV-Anlage als "kostenloser Strom" und überschüssige PV-Produktion als "ins Netz eingespeiste Verschwendung" konzipiert werden.

Darüber hinaus spielt der Kontext der Gemeinschaft eine wichtige Rolle. Einzelpersonen in einer Gemeinschaft sind motivierter, entsprechend der etablierten Nachhaltigkeitskultur zu handeln. Eine Studie untersuchte die Auswirkungen gemeinschaftlich organisierter Strategien zur Erhöhung der Energieeffizienz und fand heraus, dass der gemeinschaftliche Kontext die tatsächlichen Einsparungen verbesserte.. Auch wenn die Energieeinsparungen nicht über die Dauerder Studie hinausgingen, zeigt dies, wie wichtig die Rechenschaftspflicht der Gemeinschaft gegenüber ist. Allerdings bleibt die Frage offen, wie das erhöhte Engagement über die Zeit aufrechterhalten werden kann.

Aufrechterhaltung des Engagements durch Miteigentum von PV-Anlagen

Die Theorie legt nahe, dass die Lösung für ein langfristig nachhaltiges Konsumverhalten durch die Koordination von Einzelpersonen zur kollektiven Nutzung gemeinsamer Ressourcen erreicht werden könnte. Dafür sollte die Ressource direkt greifbar sein und alle Einzelpersonen sollten eine gemeinsame wirtschaftliche Abhängigkeit vom Ertrag der Ressource haben. Die gemeinsame Strategie sollte zudem attraktiver sein als die individuelle Strategie. Glücklicherweise gibt es für die Photovoltaik erhebliche wirtschaftliche Skalenvorteiledie über gemeinschaftliche Investitionen in PV-Anlagen sowohl wirtschaftliche Anreize schaffen als auch dafür sorgen, dass das Engagement über die Lebensdauer des Systems aufrecht erhalten wird.

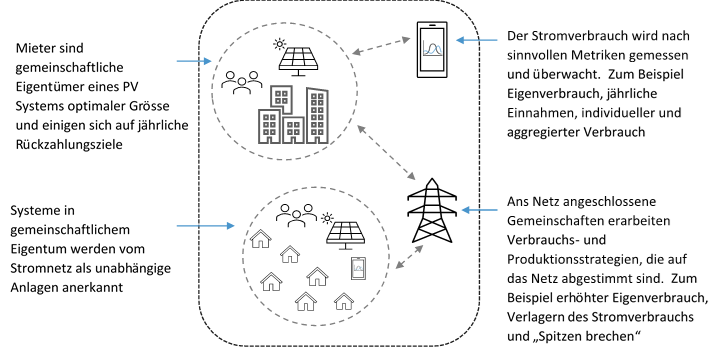

Abbildung 2: Übersicht zur Veranschaulichung der Hauptmerkmale netzgekoppelter gemeinschaftlicher PV-Anlagen für einen langfristig nachhaltigen Verbrauch.

Abbildung 2: Übersicht zur Veranschaulichung der Hauptmerkmale netzgekoppelter gemeinschaftlicher PV-Anlagen für einen langfristig nachhaltigen Verbrauch.

Darüber hinaus sollte die Gemeinschaft auch gemeinsame Ziele für den Verbrauch von PV-Strom festlegen. Diese spezifischen Ziele sollten die Zeitabhängigkeit des aus der PV-Anlage erzeugten Stroms berücksichtigen. Dazu gehören auch eine Strategie zur Erhöhung des Eigenverbrauchs und Maßnahmen zur Erreichung der jährlichen Amortisationsziele.

Um diese Ziele zu erreichen, sollte die Gemeinschaft auch ein einfach zu handhabendes Energiemanagementsystem und ein angeschlossenes IOT-System (internet of things) mit gemessenen Werten auf Nutzerebene und auf aggregierter Ebene implementieren. Einzelpersonen könnten z.B. eine "Punktzahl" für den Eigenverbrauch erhalten, die keine detaillierten Informationen über individuelle tägliche Verbrauchsprofile liefert. Auf diese Weise könnten Datenschutzbedenken vermieden werden, die in einer Energieeffizienz-Studie zu gemeinschaftlichen Systemen festgestellt wurden.

Wie sind diese Empfehlungen in die bestehenden Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch in der Schweiz integriert?

Auf Bundesebene wurden Anfang 2018 spezifische Richtlinien zur Erleichterung des Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) entwickelt und zuletzt im Dezember 2019 aktualisiert. Eine der Grundvoraussetzungen für eine Gemeinschaft mit Eigenverbrauch, um sich als offizielle ZEV zu qualifizieren, ist, dass der Gebäudebestand nur einen einzigen Messpunkt mit dem örtlichen Stromversorgungsunternehmen haben darf (Art. 18 EnG). Dies ist ein wichtiger Schritt, da die Mitglieder der ZEV nun ihre eigene Strategie entwickeln müssen, um die Kosten für den Stromverbrauch und die Stromerzeugung zu teilen. Somit wurde ein Anreiz zur Interaktion und zur Zusammenarbeit geschaffen.

Innerhalb des ZEV-Modells gibt es jedoch auch Einschränkungen, die je nach Eigentumsmodell die Zusammenarbeit zwischen den Nutzern behindern können. Beispielsweise enthalten die ZEV-Richtlinien separate Empfehlungen für gemeinschaftliches und einzelnes Eigentum:

Gemeinschaftliches Eigentum: der kollektive Charakter des Ansatzes der ZEV zum Gemeinschaftseigentum erfüllt die ersten Kriterien für ein langfristiges Engagement: Er ermutigt die Eigentümer zur Entwicklung einer Strategie zur Aufteilung der Stromproduktion und der damit verbundenen Kosten. Es gibt jedoch keinen Hinweis darauf, dass solche ZEVs über eine Energiemanagement-Plattform verfügen, auf der sie gemeinsam die Nutzung ihrer kostenlosen Stromerzeugung überwachen können.

Einzeleigentümer (Vermieter mit mehreren Mietern): Beim Einzeleigentümer-Mieter-Modell besteht für die einzelnen Mieter nur ein sehr geringer Anreiz, die Ressource während der Spitzenproduktion zu nutzen, da die Kosten für Solarstrom dem Netzpreis entsprechen oder nur geringfügig darunter liegen. Mit anderen Worten, die Mieter sind wirtschaftlich nicht von der Stromproduktion abhängig und haben daher keinen wirklichen Anreiz, Strom vor Ort zu verbrauchen.

Richtlinien sollen das gemeinsame Eigentum für PV fördern

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ZEVs die gleichzeitige Massenproduktion von PV-Strom, der ins Netz eingespeist wird, durch Lastaggregation minimieren (wodurch das Problem der "Enten-Kurve" teilweise reduziert wird). Da die Möglichkeiten der Lastaggregation weitestgehend ausgeschöpft sind, sollte der Schwerpunkt jedoch auch auf Anreize für gemeinschaftliche Eigentumsmodelle gelegt werden, um das Commitment und Engagement der Nutzer für erneuerbare Energien zu fördern. Zudem sollte den gemeinschaftlich organisierten Energiemanagementsystemen mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Zusammen haben gemeinschaftliche Eigentumsmodelle und gemeinschaftlich organisierte Energiemanagmentsysteme das Potenzial, das Engagement der Nutzer für nachhaltiges Konsumverhalten zu verbessern und über die Zeit hinweg aufrechtzuerhalten. Politische Entscheidungsträger sollten daher finanziellen Anreizen für PV-Anlagen in Gemeinschaftsbesitz Vorrang einräumen. Technologie- und Dienstleistungsanbieter wären dann gut beraten, IOT-Plattformen für kollektiv verwaltete Stromerzeugung und -verbrauch zu entwickeln.

If you are part of ETH Zurich, we invite you to contribute with your findings and your opinions to make this space a dynamic and relevant outlet for energy insights and debates. Find out how you can contribute and contact the editorial team here to pitch an article idea!

Ja, ich stimme voll und ganz zu: Im Idealfall ist eine Gruppe von Gebäuden, die sich auf Solarenergie stützen, nicht vom Stromnetz abhängig. Dies kann teilweise durch den Einsatz von Batteriespeichern erreicht werden.

Leider haben nördliche Länder wie die Schweiz im Winter zu wenig Sonnenenergie. Solarenergie ist daher nicht DIE Energielösung für die Schweiz.

Solarenergiesysteme auf Gemeinschaftsebene können als Verkörperung des Subsidiaritätsprinzips bei Energieerzeugung und -verbrauch betrachtet werden: Wikipedia sagt: "Subsidiarität ist ein Prinzip der sozialen Organisation, das besagt, dass soziale und politische [und Energie-]Fragen auf der unmittelbarsten (oder lokalen) Ebene behandelt werden sollten, die mit ihrer Lösung vereinbar ist.

Warum ist dies für die Energie und insbesondere für die Solarenergie wichtig?

Die Antwort lautet, dass das Netz die oberste Ebene des Energiesystems ist und kein lokaler Verbraucher oder Erzeuger das Netz überlasten sollte. Eine Mittagsspitze (Solarenergie) sollte und muss zum Schutz des Netzes vermieden werden. Dies wird am besten - und im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip - auf lokaler, d. h. kommunaler Ebene gehandhabt.

Ich danke Ihnen für Ihre Kommentare. Wir sind uns wohl beide einig, dass wir in dem Maße, wie mehr netzgekoppelte PV-Anlagen installiert werden, mehr Maßnahmen zum Ausgleich des Stromnetzes entwickeln müssen. Wir sind uns auch einig, dass dies auf lokaler Ebene geschehen sollte. Der direkteste Weg, die Instabilität des Netzes zu minimieren, ist die Verringerung der Strommenge, die in das Netz eingespeist wird. Dies kann durch die Steigerung des lokalen Eigenverbrauchs geschehen, was bei größeren und vielfältigeren Gebäudegruppen einfacher ist. Ich glaube auch, dass wir uns nicht nur auf die Bündelung von Lasten verlassen sollten, um die Ziele des Eigenverbrauchs zu erreichen. Die Beteiligung der Bürger ist unerlässlich, um lokale Herausforderungen und Einschränkungen zu lösen. Gemeinsames Eigentum an PV-Anlagen bietet daher einen Anreiz für die Menschen, sich zusammenzuschließen und zu versuchen, ihre gemeinsame Ressource so effektiv wie möglich zu verwalten =)

[...] über einen längeren Zeitraum auch für Mieter oder Kommunen wirtschaftlich tragfähig oder gar finanziell lohnend sein. Außerdem muss die Energieversorgung intelligenter werden, die Daten müssen effektiv genutzt werden und [...]