Wie kann das Bündner Rheintal, ein urban-industrielles Cluster, eine kosteneffiziente Dekarbonisierung erreichen, obwohl die CO₂-Emissionen pro Kopf doppelt so hoch sind wie im Schweizer Durchschnitt? Forscherinnen und Forscher der Empa haben sich in Zusammenarbeit mit dem Kanton Graubünden, regionalen Energieversorgern und der Industrie dieser Herausforderung mit einem ganzheitlichen Modellierungs- und Optimierungsansatz für das Energiesystem gestellt. Die Studie zeigt, dass eine Dekarbonisierung in der Region bis 2050 möglich ist - möglicherweise sogar zu reduzierten Systemkosten. Durch die Zusammenarbeit von Industrie, Gesellschaft und Politik ist der ehrgeizige Weg, das Rheintal bis 2050 zu einer Netto-Null-Region zu machen, machbar. Auf diesen vielversprechenden Ergebnissen aufbauend, gehen die Empa und ihre Partner nun in die konkrete Planungs- und Umsetzungsphase.

Von der Vision zur Realität

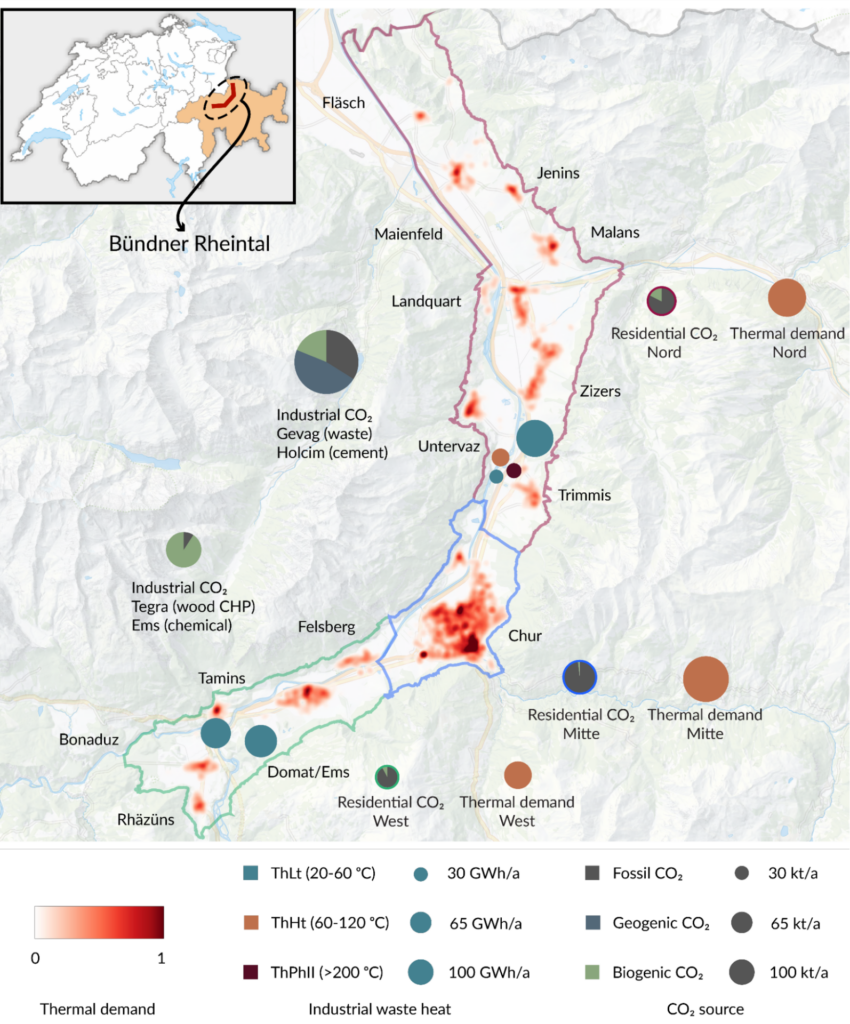

Das Bündner Rheintal ist ein Schweizer Tal im Norden des Kantons Graubünden, das sich von Fläsch bis Rhäzüns erstreckt und in dessen Zentrum die Stadt Chur liegt (Abbildung 1). Auf dem Weg zu einem Netto-Null-Emissionsausstoß bis 2050 steht die Schweiz vor großen Herausforderungen. Starke industrielle Aktivitäten, insbesondere die Zementproduktion und die Abfallverbrennung, führen zu CO₂-Emissionen von rund 11 Tonnen pro Kopf, was zu den höchsten in der Schweiz gehört. Trotz dieser schwierigen Ausgangslage zeigt eine aktuelle Studie der Empa zusammen mit der lokalen Industrie, den Energieversorgern und dem Kanton Graubünden im Rahmen des Runden Tisches "Energiesystem Bündner Rheintal", dass eine Netto-Null-Emission nicht nur machbar, sondern trotz hoher Investitionskosten auch wirtschaftlich tragbar ist.

Abbildung 1: Systemgrenze des Rheintals: Räumliche Verteilung des thermischen Energiebedarfs (qualitativ), der industriellen Abwärme in verschiedenen Temperaturklassen (niedrig: ThLt, hoch: ThHt und Prozess: ThPhII) und der CO₂-Emissionen [Angepasst aus Upadhyay et al. (2025) mit Kartenelementen aus Wikimedia Commons]

Zusammenarbeit als Schlüssel zum Erfolg

Der "Runde Tisch Energiesystem Bündner Rheintal" unter der Leitung des Kantons Graubünden brachte die lokale Industrie, Energieversorger und politische Entscheidungsträger zu einem Austausch zusammen, um Daten auszutauschen, Modelle zu validieren, Szenarien zu entwickeln und gemeinsam realistische Lösungen zu erarbeiten. Mit Hilfe des sektorgekoppelten Energiesystemmodells der Empa wurde die Region, die durch eine dichte Mischung aus städtischer Infrastruktur und industrieller Aktivität gekennzeichnet ist, durch Integration der Sektoren Strom, Wärme, Mobilität und Industrie modelliert. Diese Art von Umgebung, die oft als städtisch-industrieller Cluster bezeichnet wird, bietet sowohl komplexe Herausforderungen als auch einzigartige Chancen für die Dekarbonisierung. Dieser ganzheitliche Ansatz ermöglichte es der Zusammenarbeit, gezielte Maßnahmen zu identifizieren, um bis 2050 ein kosteneffizientes und nachhaltiges Energiesystem zu erreichen.

Entwicklung von Szenarien für 2050

Um mögliche zukünftige Energiepfade für das Rheintal umfassend zu untersuchen, wurden zwei gegensätzliche Szenarien für das Jahr 2050 entwickelt: ein progressives und ein restriktives Szenario. Das progressive Szenario sieht rasche technologische und politische Fortschritte vor, einschließlich einer vollständigen Integration der Europäisches Wasserstoff-Backbone durch die Schweiz und einen erheblichen Ausbau des Stromnetzes. Im Gegensatz dazu geht das restriktive Szenario von langsameren Fortschritten aus, mit begrenztem Netzausbau, keinem oder begrenztem Zugang zum europäischen Wasserstoff-Backbone und höheren Importkosten. Diese Szenarien verdeutlichen sowohl die Möglichkeiten als auch die Grenzen, denen sich die Region auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen gegenübersehen könnte.

Das Empa-eigene sektorgekoppelte Optimierungssystem ehubX wurde eingesetzt, um ein Modell zu erstellen, zu kalibrieren und zu validieren, das den "aktuellen Zustand" des Systems auf der Grundlage aktueller historischer Daten darstellt. Anhand dieses validierten Modells wurde das künftige System nach dem Energy-Hub-Konzept modelliert und der gesamte Kohlenstoffkreislauf einbezogen. Der Lösungsraum für das Erreichen von Netto-Null-Emissionen bis zum Jahr 2050 wurde dann mit Hilfe von Optimierungsmethoden erforscht.

Unabhängig vom Szenario kristallisieren sich aus den Optimierungsergebnissen drei praktische Maßnahmen als wesentliche Bausteine zur Dekarbonisierung des Rheintals heraus:

Praktische Maßnahmen zur Dekarbonisierung:

- Effiziente Elektrifizierung: Die Verlagerung von Verkehr und Heizung von fossilen Brennstoffen auf Strom reduziert die Emissionen erheblich. In Kombination mit Gebäudesanierungen kann dieser Übergang den Primärenergieverbrauch um bis zu 25% senken und die meisten CO₂-Emissionen aus dem Gebäude- und Mobilitätssektor eliminieren.

- Implementierung der Kohlenstoffabscheidung: Da die Zementindustrie und die regionale Müllverbrennungsanlage "schwer abbaubare" Emittenten sind, ist die Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (Carbon Capture and Storage, CCS) der Schlüssel zur Verringerung der CO₂-Emissionen aus diesen Sektoren. Der biogene Anteil des abgetrennten CO₂ birgt darüber hinaus Potenzial für die Nutzung in CCUS-Prozessen, die derzeit zusammen mit den Partnern im Rheintal untersucht werden.

- Nutzung von industrieller Wärme: In den großen Industrien fallen erhebliche Mengen an Abwärme an. Durch den Ausbau von Fernwärmenetzen kann diese Abwärme effizient genutzt werden, wodurch die Abwärme in den Wintermonaten besonders wertvoll wird. Die ausgebaute Infrastruktur dient einem dreifachen Zweck: Sie trägt zur lokalen Wärmeversorgung bei, entlastet das Stromnetz und liefert die für CO₂-Abscheidungsprozesse benötigte Hochtemperaturwärme.

Bis 2050 dürfte die Abhängigkeit des Tals von Energieeinfuhren abnehmen. Erneuerbare Brennstoffe wie Wasserstoff und synthetisches oder Biomethan könnten im künftigen Energiemix eine entscheidende Rolle spielen, insbesondere bei der Gewährleistung einer diversifizierten und stabilen Energieversorgung in den Wintermonaten. Der Wasserstoffpreis in Verbindung mit dem Anschluss der Schweiz an das europäische Wasserstoffnetz stellt jedoch nach wie vor ein entscheidendes Hindernis für die Einführung dar, da (billiger) Wasserstoff mit Stromimporten konkurrieren kann.

Der wirtschaftliche Nutzen ist eindeutig, aber es sind hohe Investitionen erforderlich:

Die Modellierungsergebnisse der Empa zeigen, dass die Umsetzung dieser Dekarbonisierungsstrategien die jährlichen Systemkosten erheblich senken kann, möglicherweise um bis zu 20-40% im Vergleich zu den derzeitigen Ausgaben. Der Hauptgrund für diese Kostensenkung ist ein Rückgang des städtischen Raumwärmebedarfs um 30% aufgrund von Gebäudesanierungen und Nachrüstungen sowie ein geringerer Energiebedarf in der Industrie und eine höhere Energieeffizienz der industriellen Prozesse. Eine verstärkte Nutzung lokaler Energieressourcen durch PV-Dachanlagen, Wärmepumpen, die Umgebungswärme für den Wärmebedarf aufbereiten, und die Nutzung wertvoller Abwärme im Tal haben die Kosten weiter gesenkt. Darüber hinaus hat die Elektrifizierung der Gebäudeheizung und der Mobilität in Verbindung mit einer Umstellung auf sauberere Brennstoffe die Einfuhr teurer fossiler Brennstoffe in das System verringert. Damit wird die Dekarbonisierung nicht nur zu einem Nachhaltigkeitsziel, sondern auch zu einer wirtschaftlich vorteilhaften Strategie, die zudem die Widerstandsfähigkeit des Systems aufgrund der geringeren Abhängigkeit von Energieimporten erhöht. Es sind jedoch hohe Vorabinvestitionen erforderlich, insbesondere für die CCS-Infrastruktur. Aufgrund erheblicher Unsicherheiten im Zusammenhang mit Technologien zur Kohlenstoffabscheidung, wie z. B. die hohen und variablen Investitions- und Betriebskosten von Abscheidungsanlagen, sich entwickelnde rechtliche Rahmenbedingungen, schwankende CO₂-Preise und unklare langfristige Einnahmenpotenziale aus negativen Emissionsgutschriften, sind weitere Bewertungen und detaillierte Geschäftsplananalysen erforderlich, bevor eine endgültige Investitionsentscheidung getroffen werden kann.

Gemeinsam nach vorne gehen:

Die Bündner Rheintal-Initiative zeigt, dass ehrgeizige Klimaziele durch integrierte regionale Maßnahmen erreicht werden können. Dieser Wandel hängt jedoch von der Bewältigung zentraler Herausforderungen ab, wie z. B. der Sicherung von Infrastrukturinvestitionen, der Koordinierung verschiedener Interessengruppen und der Schaffung eines unterstützenden Rechtsrahmens. Um beispielsweise den grenzüberschreitenden Transport und die dauerhafte Speicherung von abgeschiedenem CO₂ zu ermöglichen, sind klare rechtliche Wege und Genehmigungsverfahren erforderlich, die derzeit in vielen Ländern fehlen oder uneinheitlich sind. Um den Fortschritt zu beschleunigen, müssen die politischen Entscheidungsträger jetzt langfristige, stabile Rahmenbedingungen schaffen, die Investitionsrisiken verringern und die Zusammenarbeit zwischen den Sektoren fördern. Partner aus der Industrie können eine Vorreiterrolle übernehmen, indem sie bahnbrechende Technologien erproben und skalieren, während Kommunen und Gemeinden die Einführung durch lokales Engagement vorantreiben können. Die kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Politik, Industrie, Wissenschaft und Gesellschaft wird entscheidend sein, um diesen vielversprechenden Plan in die Tat umzusetzen und ein nachahmenswertes Beispiel für die Dekarbonisierung ähnlicher Regionen in ganz Europa zu schaffen.