Der Ausstieg aus kohlenstoffintensiven Technologien und Geschäftsmodellen ist ein Schlüsselelement für eine tiefgreifende Dekarbonisierung. Die Kohle ist ein Hauptkandidat für den Ausstieg, und wir dürfen keine Zeit verlieren. Jeder Rückgang der Industrie führt jedoch zu Konflikten. Die Überwindung dieser Konflikte ist der Schlüssel zum Erfolg.

Wenn wir über die Energiewende nachdenken, haben wir oft die erneuerbaren Energien im Kopf. Dabei denken wir in der Regel an Innovation, neue Technologien oder neue Geschäftsmöglichkeiten. Aber auch der industrielle Niedergang und das Auslaufen von Technologien sind Schlüsselelemente für unser Ziel, kohlenstoffarme Gesellschaften zu schaffen. Der Niedergang ist die Kehrseite der Innovation. Weniger glanzvoll, konfliktreich, schmerzhaft, aber unvermeidlich.

Kohleausstieg als Schlüsselelement der Energiewende

Wenn Regierungen auf der ganzen Welt Strategien zur Bekämpfung des Klimawandels entwickeln, steht die Kohleverstromung oft im Mittelpunkt. Kohle ist nicht nur mit hohen CO2 Emissionen, sondern trägt auch zur (lokalen) Luftverschmutzung bei. Zahlreiche Länder, darunter z. B. das Vereinigte Königreich, Finnland, Kanada oder Deutschland, haben inzwischen Maßnahmen zum Ausstieg aus der unverminderten Kohleverstromung formuliert, und 33 nationale Regierungen haben sich der "Powering Past Coal Alliance".

Ein besonders interessanter Fall ist das Vereinigte Königreich. Vor 40 Jahren trug die Kohle mit mehr als 70% zur Stromerzeugung des Landes bei, und der heimische Kohlebergbau war in vielen Regionen eine zentrale Beschäftigungsquelle. Letztes Jahr waren es nur noch etwa 2%, und viele gehen davon aus, dass die wenigen verbliebenen Kraftwerke noch vor 2025 (dem offiziellen Enddatum des 2015 von der Regierung zugesagten Kohleausstiegs) geschlossen werden. Was ist also passiert?

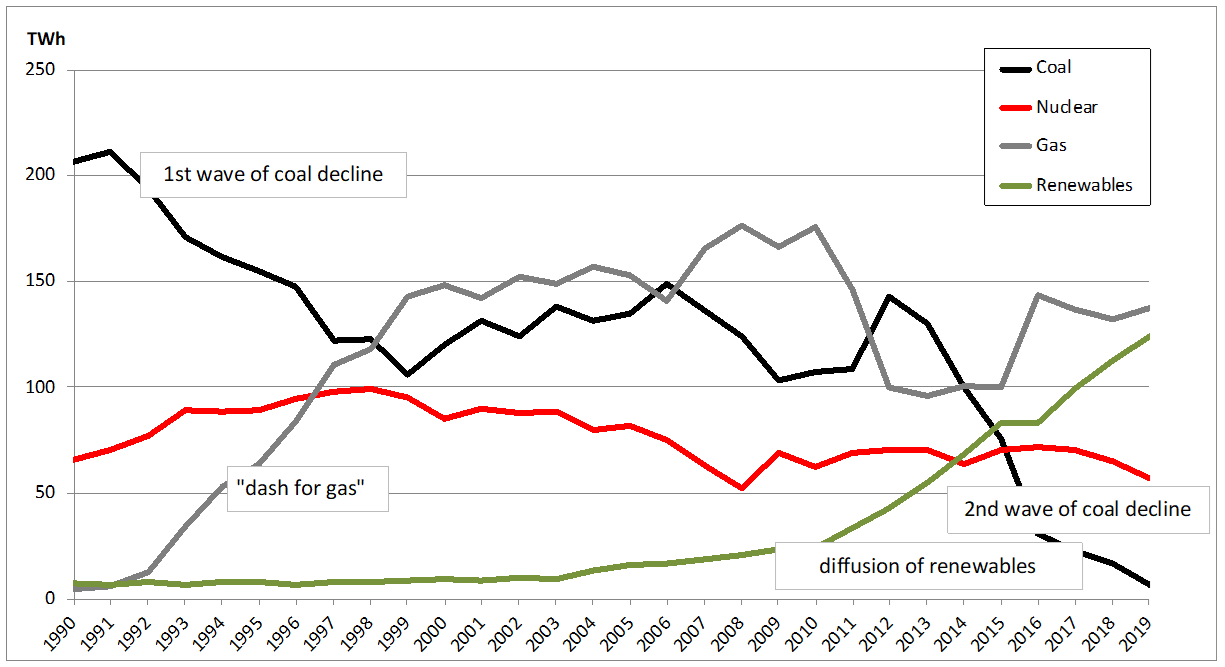

Abbildung 1: Veränderungen in der britischen Stromerzeugung von 1990 bis 2019

Eine Szene in zwei Akten

Der Niedergang des britischen Steinkohlenbergbaus erfolgte in zwei Wellen (Abbildung 1). Das erste geschah in den 1990er Jahren als die Strommärkte liberalisiert und die Subventionen für den Kohlebergbau im Zuge der neoliberalen Politik Thatchers gekürzt wurden. Die "Jagd nach Gas" führte dazu, dass ein Großteil der Kohlekraftwerke des Landes stillgelegt wurde und der Anteil der Kohle an der Elektrizität auf 32% im Jahr 2000 zurückging. Die zweite Welle fand erst kürzlich statt. Von 2014 bis 2019 wurden die meisten der verbliebenen Kohlekraftwerke abgeschaltet.

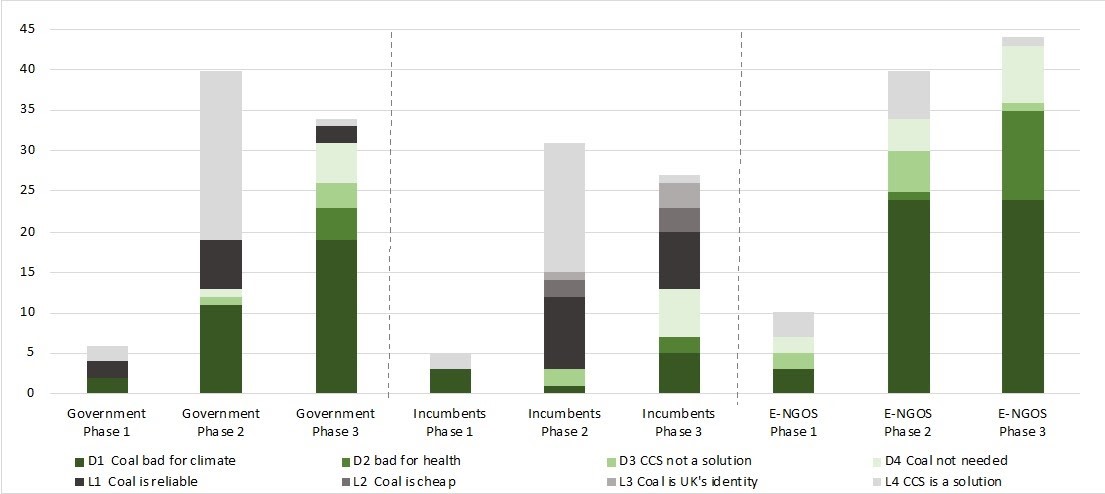

Unter eine aktuelle Studiehaben wir die Äußerungen verschiedener Gruppen von Akteuren im Vereinigten Königreich anhand von Artikeln über Kohle und den Kohleausstieg in The Guardian nachverfolgt. Viele Jahre lang versuchten die britische Regierung und die etablierten Unternehmen der Kohleindustrie, die Kohle gegen die zunehmende Kritik von Umwelt-NGOs und Gesundheitsexperten zu verteidigen (Abbildung 2). Die Hauptargumentation zugunsten der Kohle basierte auf der Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS) als mögliche Lösung. Diese Hoffnung erfüllte sich jedoch nicht, und ab etwa 2013 wurde der Widerstand der Regierung und der etablierten Unternehmen schwächer. Die Zusage des Ausstiegs im Jahr 2015 besiegelte schließlich das Schicksal der Kohle.

Abbildung 2: Argumente für (grau) und gegen Kohle (grün) von verschiedenen Akteursgruppen. Phase 1: 2000-07, Phase 2: 2008-12, Phase 3: 2013-17

Der öffentliche Diskurs war nicht der einzige Faktor, der zum Rückgang der Kohle im Vereinigten Königreich beitrug. Das Klimaschutzgesetz von 2008, die Einführung einer Preisuntergrenze für Kohlenstoff im Jahr 2013 und verschiedene Maßnahmen für erneuerbare Energien spielten ebenfalls eine wichtige Rolle. Außerdem verfügte das Vereinigte Königreich über einen ziemlich alten Bestand an Kohlekraftwerken, von denen viele nicht mehr den EU-Luftreinhaltungsvorschriften entsprachen. Letztendlich war der Kohleausstieg also weniger konfliktreich als erwartet: Die Arbeitsplätze im Bergbau waren längst weg, und die meisten Kraftwerke hatten ohnehin das Ende ihrer Lebensdauer erreicht.

Lehren für andere Ausstiegsprogramme

Aus dem erfolgreichen Kohleausstieg im Vereinigten Königreich lassen sich mehrere Lehren für andere Länder ziehen. Erstens: Übergänge sind umstritten. Bereiten Sie sich also auf Widerstand, Konflikte und Konfliktlösung vor. Alle bestehenden Industrien haben enge Verbindungen zu politischen Entscheidungsträgern und werden von einflussreichen Gruppen unterstützt, von denen die meisten den Wandel als Bedrohung empfinden. Im Falle der Kohle bilden Gewerkschaften und sozialdemokratische Parteien oft "unheilige" Allianzen gegen den Klimawandel. Zweitens ist es aufgrund dieses Widerstands wichtig, Alternativen zu entwickeln, z. B. durch Innovations- und Einführungspolitik. Im Vereinigten Königreich waren diese Alternativen erneuerbare Energien und Erdgas, was natürlich nur eine Zwischenlösung sein kann und das Risiko einer weiteren Bindung an fossile Brennstoffe mit sich bringt. Es ist auch wichtig, neue Perspektiven für jene Gemeinden und Regionen zu unterstützen, die sich abgehängt fühlen. Drittens erfordert der Übergang eine Politik, die Druck auf die kohlenstoffintensiven Industrien ausübt. Dazu können wirksame Systeme zur Bepreisung von Kohlenstoff sowie spezifische Ausstiegsstrategien gehören. Viertens: Übergänge dauern oft Jahrzehnte, weshalb sie eine langfristige politische Orientierung erfordern. Im Vereinigten Königreich fehlte diese Orientierung weitgehend, und das Ausstiegsversprechen der Regierung kam erst zu einem Zeitpunkt, als der Rückgang bereits im Gange war.

Schließlich ist es wichtig festzustellen, dass es kein Patentrezept für den Kohleausstieg oder die Klimapolitik im Allgemeinen gibt. Wir hören oft, dass die Bepreisung von Kohlenstoff der Schlüssel zur Klimapolitik ist. Dem stimme ich nicht zu. Der Ausstieg aus der Kohle ist eine politische Strategie, die sehr wirksam sein kann: Sie zielt auf eine wichtige Emissionsquelle und einen Industriezweig ab, der nicht in unregulierte Bereiche ausweichen kann. Außerdem konzentriert sie sich auf einen Sektor, für den es erschwingliche Lösungen gibt. Das ist klar, Der Kohleausstieg ist nur eine politische Strategie. Es werden noch viele weitere benötigt. In der Tat, um den Klimawandel zu bekämpfen, wir brauchen eine breite Palette von Maßnahmen, die die Emissionen schnell reduzieren. Diese Maßnahmen müssen auf den jeweiligen Kontext zugeschnitten sein und sollten mit einer gewissen inhärente Flexibilität damit sie im Laufe des Übergangs angepasst werden können.

If you are part of ETH Zurich, we invite you to contribute with your findings and your opinions to make this space a dynamic and relevant outlet for energy insights and debates. Find out how you can contribute and contact the editorial team here to pitch an article idea!

Ich glaube, der Autor ignoriert den ersten Akt in diesem Stück: den Zusammenbruch der heimischen Kohleproduktion (d.h. des Bergbaus) im Vereinigten Königreich, der in den 60er Jahren begann: https://ourworldindata.org/death-uk-coal

Die meisten Arbeitsplätze in der Kohleindustrie befinden sich nicht in Kraftwerken, sondern im Bergbau. Und Arbeitsplätze sind eine wichtige politische Währung. Die heimische Kohleproduktion ist in anderen Ländern (in denen die Lektionen des Vereinigten Königreichs daher nur teilweise von Wert sind) immer noch riesig, man denke an: Polen, Australien, Südafrika.

Ich sage nur...

Endlich, ein Kommentar! Ich hatte schon den Verdacht, dass alle im Urlaub sind...

Ich stimme voll und ganz zu, dass einheimische Arbeitsplätze im Bergbau ein wichtiges politisches Thema sind, wenn es um den Rückgang der Kohle geht. Deshalb ist es wichtig, neue Arbeitsplätze im Zusammenhang mit den Technologien der Zukunft zu schaffen.

Leider können sich etablierte - und oft einflussreiche - Gewerkschaften im Namen des Schutzes von Arbeitsplätzen gegen einen nachhaltigen Wandel wehren - im Energiesektor, aber auch in anderen Industriezweigen wie der Automobil- und Stahlindustrie usw.

Aber wo ist die Perspektive, die Arbeitsplätze der Vergangenheit zu schützen? Die Herausforderung besteht darin, zur Schaffung von Arbeitsplätzen in der Zukunft beizutragen. Zum Beispiel, siehe diese Grafik über Deutschland von Pau-Yu Oei, in der Arbeitsplätze in der Kohleindustrie mit denen in der erneuerbaren Energie verglichen werden.

Die Industrieländer sollten in der Tat eine schnelle und tiefgreifende Dekarbonisierung anstreben. Eine tiefgreifende Dekarbonisierung ist weltweit notwendig, aber die Industrieländer müssen den Weg vorgeben und den Entwicklungsländern ein Modell und eine Vorlage bieten, die sie nachahmen können.

Dass Großbritannien so schnell auf Kohle und bald auch auf Erdgas verzichten konnte, hat damit zu tun, dass Großbritannien auf einen starken Ausbau der Windkraft (vor allem off-shore) sowie der Kernenergie setzt. Mit Hilfe der Kernenergie kann Großbritannien eine vorübergehende Windflaute verkraften, ohne dass massive Stromimporte nötig sind.

Wenn die Schweiz hingegen auf die Kernenergie verzichten will, wird sie dies wohl nicht ohne Gaskraftwerke tun können, denn wie soll sie sonst allein mit Sonnen- und Windkraft genug Strom für den Winter erzeugen? Der ETH-Bericht "Energiezukunft Schweiz" ( https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mavt/energy-technology/aerothermochemistry-dam/documents/160218ib_Energiezukunft_Schweiz.pdf ), die prognostiziert, dass die Schweiz in Zukunft hauptsächlich mit Solarenergie versorgt werden wird, sieht den Bedarf an Gaskraftwerken, sobald die Kernkraftwerke abgeschaltet werden.

Es ist ein Irrglaube, dass sich Kernkraft und Windkraft gegenseitig ergänzen. Die Kernenergie ist keine Hilfe bei der Bewältigung der "vorübergehenden Windstille", da sie nicht flexibel ist. Im Gegensatz zu Gas muss sie ständig laufen. Aufgrund der geringen Nachfrage -> Covid-19 hat das Vereinigte Königreich derzeit und vorübergehend die Leistung von Sizewell B, einem seiner Kernkraftwerke, reduziert. Link.

Im Vergleich zu Großbritannien ist die Schweiz in der komfortablen Situation, dass sie über Wasserkraft mit kurzfristiger und saisonaler Speicherung verfügt, um die variablen erneuerbaren Energien zu ergänzen. Dazu kommen Übertragungsleitungen mit allen unseren Nachbarn.

Gas und Wind/Sonne passen in der Tat besser zusammen als Kernkraft und Wind/Sonne. Aber die Tatsache, dass Sizewell B seine Leistung während der Covid-19-Pandemie reduziert hat, zeigt, dass es über ein gewisses Maß an Flexibilität verfügt.

Ich glaube, der Konsens für die Energiesituation der Schweiz ist, dass eine Kombination von Wasser- und Solarenergie im Winter eine Stromlücke hinterlassen würde (Zitat: "Gemäss unserer Studie würden uns im Winterhalbjahr 22 Terawattstunden Strom fehlen", erklärt der Forscher Martin Rüdisüli von der Empa-Abteilung Urbane Energiesysteme in der "NZZ am Sonntag").

Diese Lücke könnte mit Gaskraft oder Stromimporten geschlossen werden, wie dies bereits heute der Fall ist. Es wird jedoch allgemein angenommen, dass auch die Nachbarländer in naher Zukunft im Winter zu wenig Strom produzieren werden.

Erdgaskraftwerke könnten daher notwendig werden.