Wie soll das Schweizer Energiesystem der Zukunft aussehen? Wie kann die Kernkraft ersetzt werden? Werden wir an Tagen, an denen keine Sonne scheint, kein Wind weht und der Heizbedarf hoch ist, genügend Strom haben? Ohne klare Antworten wird die Diskussion über das zukünftige Schweizer Energiesystem überparteilich und emotional. Computermodelle können Antworten liefern und eine Diskussion ermöglichen, die weniger von subjektiven Eindrücken als vielmehr von einer fundierten technischen Analyse geprägt ist.

Im Jahr 2017 stimmte die Schweizer Bevölkerung für die Energiestrategie Schweiz 2050. Sie stimmten für den Ausstieg aus der Kernenergie, den Ausbau der dezentralen Stromerzeugung auf der Grundlage erneuerbarer Energien und die Verbesserung der Energieeffizienz. Im Jahr 2019 hat sich die Schweiz ein noch ehrgeizigeres Ziel gesetzt: Sie will bis 2050 kohlenstoffneutral sein. Da der Energiesektor für mehr als ein Drittel des Energieverbrauchs des Landes verantwortlich ist Kohlenstoffemissionen Heute ist die Dekarbonisierung für die Bemühungen der Schweiz, ihren Kohlenstoff-Fussabdruck zu reduzieren, unerlässlich.

Angesichts dieser Ziele stellen sich einige Fragen: Wie können wir die Schweizer Energiewende vorantreiben, um diese Ziele zu erreichen? Wie kann die Kernkraft ersetzt werden? Werden wir an Tagen, an denen keine Sonne scheint, kein Wind weht und der Heizbedarf hoch ist, genügend Strom haben?

Jede dieser Fragen einzeln zu beantworten, ist eine Herausforderung, denn das Schweizer Energiesystem ist komplex. Tatsächlich ist die Schweiz stark in das gesamteuropäische Stromnetz integriert und dient als Europas Stromdrehscheibe: Rund 10% des Stroms, der zwischen den 34 europäischen Ländern ausgetauscht wird, fließt durch die Schweiz. Darüber hinaus haben aufkommende Trends wie die Elektrifizierung von Heizung und Verkehr große Auswirkungen auf die nationalen Energiesysteme, da sie die Kopplung von zuvor getrennten Sektoren ermöglichen. Besonders hervorzuheben ist die Verbreitung von Elektrofahrzeugen und deren immensen Ladelasten, deren Auswirkungen auf das Netz davon abhängen, wie gut sie gesteuert werden, zum Beispiel über Vehicle-to-Grid. Folglich fehlt es an einer klaren Antwort auf die oben genannten Fragen. Und ohne klare Antworten wird das zukünftige Schweizer Energiesystem zu einem überparteilichen und emotionalen Thema. Die fehlenden Antworten werden beispielsweise in politischen Kampagnen ausgenutzt, die sich gegen eine neue Energiepolitik aussprechen.

Computermodelle können Antworten liefern

Computergestützte Modelle sind eine vielversprechende Möglichkeit, eine solche Wissenslücke zu schließen und dazu beizutragen, dass die Entscheidungs- und Meinungsbildung weniger von subjektiven Eindrücken, sondern vielmehr von fundierten technischen Analysen bestimmt wird.

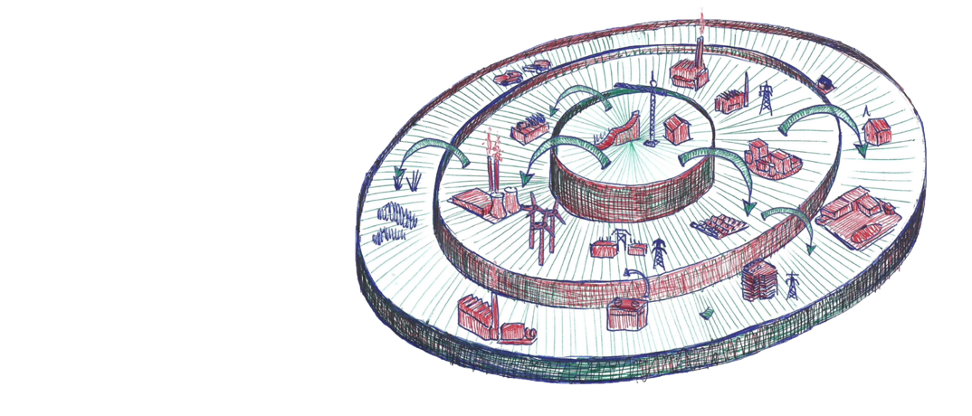

Am Energy Science Center der ETH Zürich haben wir Nexus-eeine Modellierungsplattform, die es uns ermöglicht, Szenarien für das zukünftige Schweizer Energiesystem zu entwickeln und die Auswirkungen verschiedener politischer Massnahmen zu bewerten.

In unseren Szenarien, die das aktuelle regulatorische Umfeld und die erwarteten technologischen Fortschritte widerspiegeln, sehen wir Trends für die Entwicklung eines kosteneffizienten und zuverlässigen zukünftigen Schweizer Stromsystems bis 2050: Es basiert hauptsächlich auf Wasserkraft, Solarenergie und Importen/Exporten, wahrscheinlich ohne zusätzliche Investitionen in Erdgaskraftwerke. Die Solarenergie spielt eine zentrale Rolle, um die Ziele für erneuerbare Energien zu erreichen und die Kernkraft zu ersetzen, während neue Windkraftanlagen nur dann gebaut würden, wenn die Kosten erheblich gesenkt würden. Wir sehen auch, dass der Stromhandel mit den Nachbarländern entscheidend bleibt, mit steigenden Importen im Winter und Exporten im Sommer.

Ein entscheidender Vorteil für die Schweiz sind ihre Wasserkraftkapazitäten. Staudämme speichern Wasser in Stauseen und passen die Stromerzeugung an die intermittierende Sonnenenergie an. Pumpspeicherkraftwerke pumpen bei Sonnenschein Wasser aus einem tiefer gelegenen Stausee in einen höher gelegenen Stausee und lassen das gespeicherte Wasser über Turbinen ab, um bei Sonnenuntergang Strom zu erzeugen. Da bestehende Wasserkraftwerke jedoch nur bis zu einem gewissen Grad variable Solarenergie integrieren können und neue Anlagen selten kosteneffizient sind, werden andere Technologien wie Batteriespeicher und Nachfragesteuerung entscheidend. In unseren Szenarien sehen wir auch, dass das Schweizer Stromnetz bereits gut auf den Übergang zu einer dezentralen Stromversorgung vorbereitet ist und dass der Zeitpunkt des Atomausstiegs nur begrenzte Auswirkungen hat.

Warum werden modellgestützte Szenarien nur selten in der öffentlichen Politikgestaltung eingesetzt?

Warum werden Computermodelle wie die unseren, die die Auswirkungen politischer Maßnahmen bewerten können, nur selten in der öffentlichen Politikgestaltung eingesetzt? Was sind die Herausforderungen bei der Verwendung modellbasierter Szenarien, und wie können wir dem Misstrauen gegenüber wissenschaftlichen Modellen begegnen?

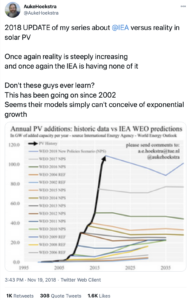

Erstens sind die Modelle nur so gut wie ihre Inputs. Die Entwicklung modellgestützter Szenarien erfordert in der Regel Annahmen über die künftige Entwicklung mehrerer Parameter wie etwa der Technologiekosten. Während die Literatur über die Entwicklung der Technologiekosten sehr umfangreich ist und Konzepte wie die Lernkurve und Größenvorteile weit verbreitet sind, haben sich Prognosen über die Preisentwicklung seit langem als falsch erwiesen. Insbesondere haben sie die raschen Kostensenkungen bei den erneuerbaren Energien nicht vorhergesehen.

Zweitens sind Modelle oft undurchschaubare "Black Boxes", die kaum oder gar nicht die Möglichkeit bieten, die Qualität der Modelle, Datenquellen und kritischen Annahmen zu bewerten. In der Literatur werden daher offen zugängliche Modelle gefordert, um die Qualität der Wissenschaft zu fördern, die Zusammenarbeit zu verbessern, die Produktivität zu steigern und gesellschaftliche und politische Debatten zu unterstützen. Es gibt jedoch auch triftige Gründe dafür, Modelle nicht offen zugänglich zu machen, z. B. ethische und sicherheitstechnische Bedenken in Bezug auf sensible Daten, unerwünschte Offenlegung von Code und Daten, zusätzliche Arbeitsbelastung und institutionelle oder persönliche Trägheit.

Drittens fehlt es den Modellen oft an einer umfassenden Validierung. Bei der Modellvalidierung vergleichen Forscher die Modellergebnisse mit empirisch gemessenen Daten, um sicherzustellen, dass die Gleichungen und Annahmen die beobachteten Veränderungen im Energiesystem gut wiedergeben. Eine Herausforderung für Optimierungsmodelle für Energiesysteme besteht darin, dass die empirische Forschung zeigt, dass reale Energiewandlungen wahrscheinlich nicht einfach dem einzigen Grundprinzip der minimalen Systemkosten folgen.

Viertens vernachlässigen die Modelle in der Regel das Individuum, das menschliche Verhalten und die begrenzte Rationalität sowie die Heterogenität zwischen und innerhalb von Gesellschaften, was mit dem Übergang zu dezentralen Energiesystemen besonders wichtig wird. Eine engere Zusammenarbeit zwischen Modellierern und Sozialwissenschaftlern würde das breite Spektrum technischer, wirtschaftlicher, ökologischer, politischer und gesellschaftlicher Faktoren besser darstellen.

Fünftens neigen Modelle dazu, die Realität zu stark zu vereinfachen. Um verschiedene Dekarbonisierungspfade für das Energiesystem zu analysieren, haben sich bestehende Modelle traditionell auf bestimmte Energiesektoren konzentriert, spezifische Forschungsperspektiven eingenommen, nur bestimmte Technologien bewertet oder isolierte Komponenten und Faktoren des Energiesystems untersucht. Es wurden jedoch nur wenige Anstrengungen unternommen, um ein breiteres Bild des energiewirtschaftlichen Systems erfolgreich zu modellieren.

Sind Modellierungsplattformen ein Weg, um voranzukommen?

Mit Nexus-e machen wir einen ersten Schritt, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Wir bauen eine Modellierungsplattform auf, die auf den Prinzipien von Transparenz, Modularität und vordefinierten Schnittstellen basiert. Mithilfe der Plattform können wir mehrere Modelle kombinieren, um das gesamte Spektrum des Energiesystems abzubilden. Sie ermöglicht uns auch die Zusammenführung von Forscher mit unterschiedlichem Hintergrund, z. B. in den Bereichen Ingenieurwesen und Wirtschaft. Wir stellen uns vor, dass diese Plattform als allgemein akzeptierte, praxisnahe Testumgebung für Industriepartner, Forscher und Studenten dient. Mit uns zusammenarbeiten auf der Nexus-e-Plattform können Sie Ihre Fragen zur Energiezukunft der Schweiz und Europas beantworten.

Daher fordere ich mehr Modelle, die auf Nexus-e arbeiten, um die oben genannten Nachteile zu beheben und modellbasierte Szenarien in die gesellschaftlichen Diskussionen und die öffentliche Politikgestaltung einzubringen. Während die Entwicklung und Pflege mehrerer Modelle und die Arbeit in einem interdisziplinären Team einen hohen Koordinationsaufwand erfordern, ermöglicht eine bestehende Modellierungsplattform es einzelnen Forschern, neu auftretende Phänomene effizienter zu untersuchen. In einer Modellierungsplattform sollten mehrere konkurrierende Modelle und nicht nur ein einziges vorhanden sein, um die Annahmen, Codes und Ergebnisse der anderen in Frage zu stellen und eine kontinuierliche Modellentwicklung anzuregen, die der Schweiz letztlich helfen könnte, ihre Ziele für 2050 zu erreichen.

If you are part of ETH Zurich, we invite you to contribute with your findings and your opinions to make this space a dynamic and relevant outlet for energy insights and debates. Find out how you can contribute and contact the editorial team here to pitch an article idea!

Zitat: "Das Schweizer Stromsystem bis 2050: Es basiert hauptsächlich auf Wasserkraft, Solarenergie und Importen/Exporten, wahrscheinlich ohne zusätzliche Investitionen in Erdgaskraftwerke. Die Solarenergie spielt eine zentrale Rolle, um die Ziele für erneuerbare Energien zu erreichen und die Kernenergie zu ersetzen, während neue Windkraftanlagen nur dann gebaut werden, wenn die Kosten deutlich gesenkt werden. Wir sehen auch, dass der Stromhandel mit den Nachbarländern entscheidend bleibt, mit steigenden Importen im Winter und Exporten im Sommer.

Meine Meinung:

1) Im Jahr 2050 werden die meisten europäischen Länder versuchen, Strom im Sommer zu exportieren und im Winter zu importieren. Der Grund dafür: Alle Länder investieren in die Solarenergie, aber die Sonne in Nordeuropa scheint im Winter viel weniger als im Sommer. Das gilt nicht nur für die Schweiz, sondern auch für Deutschland.

2) Die Schweiz mit ihrer direkten Demokratie wird sich gegen große Solaranlagen genauso wehren wie gegen Windmühlen. Begründung: Derzeit gibt es in der Schweiz so gut wie keine Solaranlagen, daher gibt es auch keinen Widerstand

3) Die Schweiz muss entweder einen Stromvertrag mit der EU aushandeln oder neue Kraftwerke (z.B. Erdgaskraftwerke) bauen.

Sehr geehrter Herr Holzherr,

Vielen Dank für Ihren sehr interessanten und sachlichen Kommentar. Im Folgenden meine Antwort auf Ihre drei Punkte:

1) Ich stimme zu, dass die Ausbauplanung in vielen europäischen Ländern in hohem Maße auf Solarenergie ausgerichtet ist. Die Frage, ob alle Länder versuchen werden, im Sommer zu exportieren und im Winter zu importieren, ist eine wichtige Motivation für die Entwicklung von Modellen wie der Nexus-e-Plattform. In Nexus-e beziehen wir die erwartete Erzeugungskapazitätsplanung der Nachbarländer mit ein. Während die in diesem Blog-Artikel erwähnten Ergebnisse auf Annahmen für Nachbarländer unter Verwendung der 2016 EU-Referenzszenario - das veraltet ist und noch einige fossile Brennstoffe enthält - arbeiten wir derzeit an einem Szenario, in dem alle europäischen Länder bis 2050 ein Netto-Null-Stromsystem entwickeln. Das kürzlich veröffentlichte Energieperspektiven 2050+ enthält bereits ein Netto-Null-Szenario und kommt dennoch zu ähnlichen Ergebnissen wie wir. Ihre Hauptargumentation ist, dass (I) die Schweiz nachts Solarstrom exportiert, indem sie Pumpspeicherkraftwerke einsetzt, und (ii) dass die Windenergie in den nördlichen Ländern die Solarenergie in den südlichen Ländern weitgehend ergänzen wird.

2) Dies ist ein interessanter Gedanke. In unserer Studie betrachten wir nur Solardächer, also auf Gebäuden installierte Solarzellen. Ich wäre an einer Studie zu diesem Thema interessiert, z. B. ob Solardächer mehr oder weniger umstritten sind als Windkraftanlagen an Land. Ich vermute, dass Solarenergie auf Dächern weniger umstritten ist, da ich in Regionen/Ländern mit einem bereits hohen Anteil an Solardächern (z. B. Kalifornien, Australien) noch nichts darüber gehört habe.

3) Leider kann ich Ihre Bemerkung nicht ganz nachvollziehen. Warum denken Sie so?

Vielen Dank für Ihre Antwort.

Zu Punkt 2) Ich vermute, dass die Solaranlagen auf den Dächern nicht ausreichen werden, um die Schweiz im Winter mit genügend Strom zu versorgen. Begründung: a) Ohne Windkraft wird die Schweiz vor allem auf Wasser und Sonne als Stromquellen angewiesen sein, und sie wird ihre Solarressourcen überdimensionieren müssen, um im Winter genügend Strom zu erhalten. b) Im Jahr 2050 wird die Schweiz doppelt so viel Strom benötigen wie im Jahr 2000. Begründung: E-Mobilität und Wärmepumpen werden mit Strom betrieben.

Zu Punkt 3) Der Schweiz wäre am besten mit einer Garantie gedient, dass sie im Winter Strom importieren kann. In einem Stromvertrag mit der Europäischen Union sollte festgehalten werden, dass die Schweiz auch im Falle eines Stromausfalls garantierten Zugang zu europäischen Stromressourcen hat.

Vielen Dank für Ihren sehr interessanten Kommentar!

2) Unsere aktuellen Ergebnisse zeigen, dass die Photovoltaik auf den Dächern ausreicht (die Ergebnisse unterliegen natürlich vielen Annahmen!) a) Eine aktuelle Studie von Forschern der EPFL und Oxford schätzt das technische Potenzial der Solarenergie auf Dächern in der Schweiz bis 2050 auf rund 24 TWh. Eine weitere Studie Die vom SCCER FEEB&D finanzierte Studie, die Effizienzgewinne von PV-Paneelen berücksichtigt, schätzt das PV-Potenzial auf Dächern auf 32 TWh. Die Verwirklichung dieses Potenzials wird jedoch wahrscheinlich zu starken Einschränkungen führen, wenn es keine täglichen (z. B. Pumpspeicher, Batteriespeicher) und saisonalen Speicher (z. B. Wasserstoff) gibt.

b) Die Energieperspektiven2050+ gehen von einem Strombedarf von 63,2 TWh aus, was einem Anstieg von 11% gegenüber heute (und 21% gegenüber 2000) aufgrund der Elektrifizierung von Gebäuden und Verkehr entspricht. Durch Energieeffizienzsteigerungen wird der Anstieg der Stromnachfrage jedoch in Grenzen gehalten.

3) Ihr Vorschlag klingt für mich stichhaltig. Das Stromhandelsabkommen mit der EU ist jedoch nicht mein Fachgebiet, so dass ich mich dazu nicht äußern kann.

Ich danke Ihnen. Eine in Ihrem vorherigen Kommentar genannte Zahl muss falsch sein (Zitat):" Die Energieperspektiven2050+ gehen von einem Strombedarf von 63,2 TWh aus, was einem Anstieg von 11% im Vergleich zu heute (und 21% im Vergleich zum Jahr 2000) aufgrund der Elektrifizierung von Gebäuden und Verkehr entspricht."

Warum ist ein Anstieg des Stromverbrauchs um nur 11% bis 2050 zu optimistisch? Nun, die Schweiz wird im Jahr 2050 weder Erdöl noch Erdgas verwenden, aber Erdgas allein liefert 2019 32 Terawattstunden (Heiz-)Energie. Im Jahr 2050 wird das Heizen mit Strom über Wärmepumpen erfolgen, und auch der Transport wird mit Strom erfolgen. Eine Alternative könnte Wasserstoff sein, aber die Herstellung von grünem Wasserstoff erfordert noch mehr Strom. Aber gut, es gibt eine Lösung: Man importiert Wasserstoff, anstatt ihn in der Schweiz zu erzeugen.