Unser Ziel ist es nicht, die Zukunft vorherzusagen, sondern sie zu gestalten. Netto-Null-Szenarien für das Energiesystem helfen uns dabei. Obwohl sie nur einen verschwommenen Blick in die Zukunft liefern, ermöglichen sie es uns, die Form der Dinge zu erahnen, die kommen werden, und vor allem, Maßnahmen für heute zu formulieren, die uns auf den richtigen Weg bringen werden.

Warum brauchen wir Netto-Null-Emissionsszenarien für die Mitte des Jahrhunderts? Kurz gesagt: Weil sie uns sagen können, was wir tun müssen heute!

Vor vier Jahren begaben sich Forscher mehrerer Forschungsinstitute aus der ganzen Schweiz auf eine Reise in die Zukunft, um herauszufinden, wie das Land seinen Energiebedarf vollständig decken kann, ohne Treibhausgase auszustoßen. Diese spannende Reise ist gerade zu Ende gegangen, und wir möchten unsere Erkenntnisse über die Bedeutung der Elektrifizierung und der Abscheidung und Speicherung von CO2 mit Ihnen teilen.

Der Name des Projekts lautete JASM (Joint Activity Scenarios & Modelling) und in der Tat bilden Modelle - insbesondere Energiesystemmodelle - die Grundlage. Wir haben das Energiesystem mathematisch dargestellt, wobei jedes Element (z. B. die tatsächliche Größe und Anordnung eines Kraftwerks oder einer Wärmepumpe) beschrieben wird - in der Regel auf sehr vereinfachte Weise.

Die Zukunft ist zunächst eine unendliche Vielfalt von Möglichkeiten. Der wichtige Schritt besteht darin, diese Vielfalt zu reduzieren, indem wir Einschränkungen vornehmen. Anstatt Vorhersagen zu treffen, untersuchen wir dann diese möglichen Zukünfte, um daraus konkrete Maßnahmen für die Gegenwart abzuleiten.

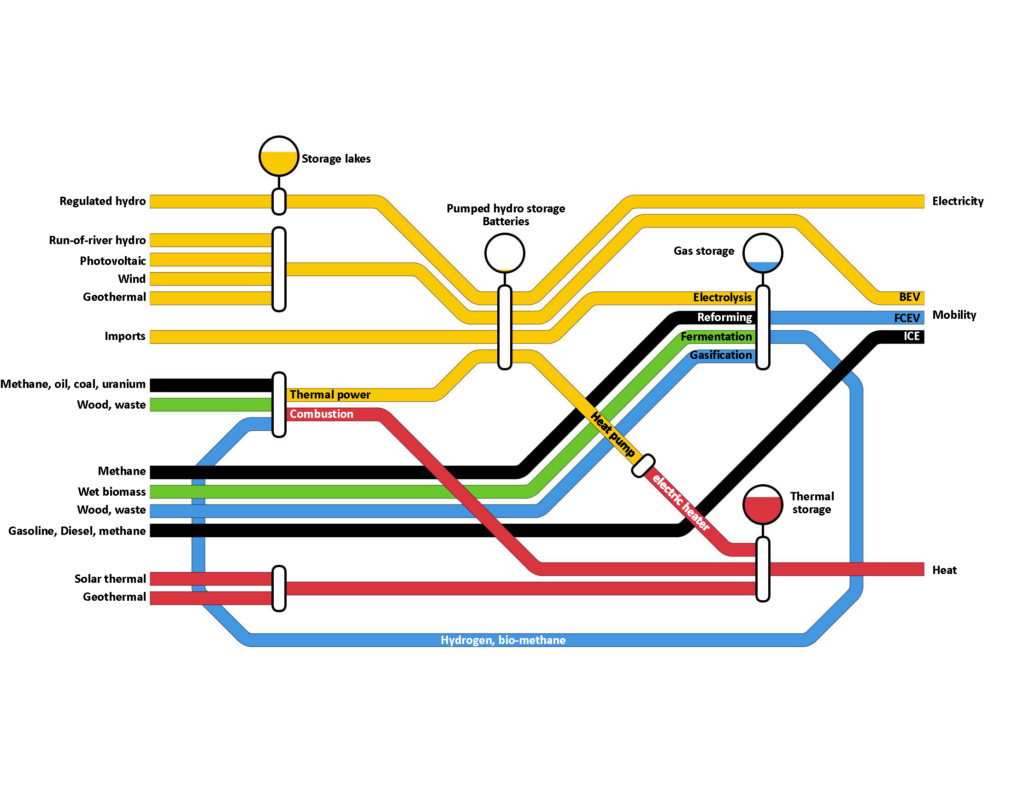

Das Energiesystem ist ein Netz von Energieströmen, das die primären Ressourcen mit der Nachfrage verbindet, einschließlich Umwandlungs- und Speichertechnologien. Bild vom Autor.

Zum Beispiel, in der JASM In diesem Projekt betrachten wir nur die möglichen Zukünfte, in denen die CO2-Emissionen gleich Null sind, und wir definieren Randbedingungen wie Bevölkerungswachstum, Klimawandel oder die Entwicklung der Technologiekosten. Da viele dieser Faktoren unsicher sind, geben wir Spannen anstelle einer einzigen Zahl an.

Mit einer viel kleineren Teilmenge möglicher Zukünfte können wir nach Mustern suchen, und das haben wir gefunden.

Heute handeln für Netto-Null morgen

Unverzichtbar, um Netto-Null-Emissionen zu erreichen, ist die Abtrennung und Speicherung von CO2, und zwar nicht nur von CO2 fossilen Ursprungs, z. B. aus der Zementherstellung oder aus erdgasbefeuerten Kraftwerken, sondern vor allem von biogenem CO2 aus dem Wachstum von Biomasse, was negative Emissionen ermöglicht - die Nettoentfernung von CO2 aus der Atmosphäre. Negative Emissionen können in Müllverbrennungsanlagen und durch die Umwandlung von Biomasse in Wasserstoff unter Abtrennung von CO2, z. B. durch Holzvergasung, erreicht werden. Bei aller Ungewissheit über die Zukunft gibt es also eine klare Maßnahme, die wir heute ergreifen können: die Vorbereitung einer CO2-Transport- und Speicherinfrastruktur.

Einige Erkenntnisse sind vielleicht weniger überraschend: Die Grundlage für die Dekarbonisierung ist die Elektrifizierung - im Heizungssektor durch Wärmepumpen, im Verkehrssektor durch batteriebetriebene Elektrofahrzeuge. Die Maßnahmen sind klar: Bei Neubauten müssen fossile Heiztechnologien abgeschafft werden, während Anreize für die Renovierung von Häusern und die Umstellung auf Wärmepumpen fortgesetzt werden sollten. Es ist auch wichtig, Hindernisse für den Aufbau der notwendigen Ladeinfrastruktur für Fahrzeuge in privaten Gebäuden zu beseitigen.

Aber die Elektrifizierung wird die Stromnachfrage erhöhen. Eine zentrale Frage unserer Arbeit war, wie wir mehr Strom bereitstellen und gleichzeitig aus der Atomstromerzeugung aussteigen können. Kurz gesagt: Wir müssen die Stromerzeugung aus Wasserkraft, Fotovoltaik, Wärmekraftwerken und Importen ausbauen.

Es gibt in der Tat eine große Zahl möglicher Zukunftsszenarien, in denen die PV-Erzeugung zehnmal so hoch ist wie heute, und dies erfordert eine Reihe zusätzlicher Maßnahmen: kurzfristiger Stromausgleich durch Batterien und Wasserkraftwerke, Flexibilität durch Wärmepumpen, Aufladen von Elektrofahrzeugen oder Wasserstofferzeugung durch Elektrolyse.

Es gibt jedoch eine Alternative zur PV-Erzeugung. Warum importieren wir nicht einfach die fehlenden zehn Terawattstunden pro Jahr? Das ist in erster Linie eine wirtschaftliche und dann eine politische Frage. Wie werden die Strompreise in der Mitte des Jahrhunderts aussehen? Wie werden die Märkte und Nationen organisiert sein? Wie wird die nächste Generation über Autarkie denken? Niemand kann diese Fragen heute beantworten, aber wir können beschließen, uns alle Optionen offen zu halten, indem wir die Photovoltaik auf allen neuen Gebäuden zur Pflicht machen.

Und zu guter Letzt: Gibt es etwas, das wir nicht tun sollten?

Ja, wir sollten uns keine Sorgen um die Zukunft machen. Wenn man sich diese Vielfalt möglicher Zukünfte anschaut, sieht man die Chancen, nicht die Bedrohungen. Die Energiewende wird zu einem Innovationsschub in der Technologie, in der Art, wie wir leben, uns bewegen und arbeiten, führen. Ich freue mich darauf, Teil dieses Unterfangens zu sein, und darauf, unsere Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen!

If you are part of ETH Zurich, we invite you to contribute with your findings and your opinions to make this space a dynamic and relevant outlet for energy insights and debates. Find out how you can contribute and contact the editorial team here to pitch an article idea!

Autarkie ist ein sinnvolles Ziel, wenn man seinen Nachbarn nicht trauen kann oder/und wenn es keine länderübergreifenden Ausgleichsstrukturen gibt und sich niemand für das Ganze verantwortlich fühlt: also wenn die Energie-EU nicht funktioniert oder die Schweiz nicht dabei ist.

In jedem anderen Fall ist eine Autarkie bis zum Schluss eine enorme Ressourcenverschwendung. Eine elektrifizierte Schweiz sollte möglichst immer direkt Strom produzieren und nutzen oder bei Bedarf Strom importieren und exportieren. Dazu braucht es gar keine neue Technologie, sondern nur ein bisschen alte Politik und Diplomatie.

Lieber Martin, ich stimme dir sehr zu. In der Regel zeigen unsere Modelle einen sprunghaften Anstieg der Gesamtsystemkosten, wenn wir eine höhere Autarkie anstreben. Das Problem ist, dass das andere Extrem darin bestehen könnte, einfach nichts zu tun, darauf zu warten, dass die Nachbarn ihr Energiesystem entkarbonisieren, und dann zu importieren, was wir brauchen. Neben der politischen Frage hat dieses Problem auch eine ethische Dimension: Wie kann man von anderen erwarten, dass sie so handeln, wie man selbst nicht will? Auf jeden Fall geht dies weit über die kleine Welt eines Energiesystemmodells in Verbindung mit einem Optimierer hinaus.