Die Stromautarkie ist ein heikles Thema in der Schweizer Politik, wobei die Stromversorgung im Winter oft im Mittelpunkt steht. Die am 9. Juni 2024 verabschiedete Vorlage für eine sichere Stromversorgung enthält eine neue Bestimmung, die darauf abzielt, die Netz die Stromimporte im Winter auf das derzeitige Niveau zu senken, wenn die Schweiz umsteigt. In einer kürzlich durchgeführten Studie haben wir untersucht, wie der aktuelle Schweizer Umstellungsfahrplan mit diesem neuen politischen Ziel in Einklang gebracht werden kann.

Die Stromautarkie ist ein umstrittenes Thema in der Schweizer Politik und Gesellschaft. Die Versorgung im Winter ist dabei besonders kritisch, da die Schweiz im Winter traditionell zum Nettoimporteur von Strom wird. Dieses Phänomen wird auch als Winterlücke, und ist voraussichtlich fortbestehen und sogar noch zunehmen werden mit der laufenden Energiewende. In der Tat, die Rechnung über eine sichere Stromversorgungdas am 9. Juni 2024 verabschiedet wurde, zielt speziell auf die Stromerzeugung im Winter und die Abhängigkeit des Landes von Importen ab und enthält ein Ziel von maximal Netz Stromimporte im Winter in Höhe von 5 TWh, um so die Winterlücke der Schweiz auf das heutige Niveau zu begrenzen.

Unser aktuelle Studie untersuchte die Lösungen für die Winterlücke und kam dabei zu zwei wesentlichen Ergebnissen. Erstens: Die Schweiz kann die Winterlücke in einem Netto-Null-System auf dem gegenwärtigen Niveau zu halten, doch dazu müssen die gesellschaftlichen Akzeptanzbarrieren gegenüber alpiner Sonnen- und Windenergie und/oder Gasturbinen überwunden werden. Die Windenergie zum Beispiel hat eine nationale Akzeptanzrate von 60% (Abbildung 1), ist aber immer noch mit starker lokaler Widerstandsowie alpine Sonne. Zweitens sollte die Behebung der Winterlücke nicht als Mittel zur Isolierung der Schweiz von ihren europäischen Nachbarn betrachtet werden: Der Stromhandel bleibt für das Stromsystem von entscheidender Bedeutung, selbst bei einer verstärkten Stromversorgung im Winter.

Abbildung 1: Ergebnisse aus dem Jahr 2022 SWEET EDGE Umfrage.

Das Winterloch der Schweiz erklärt

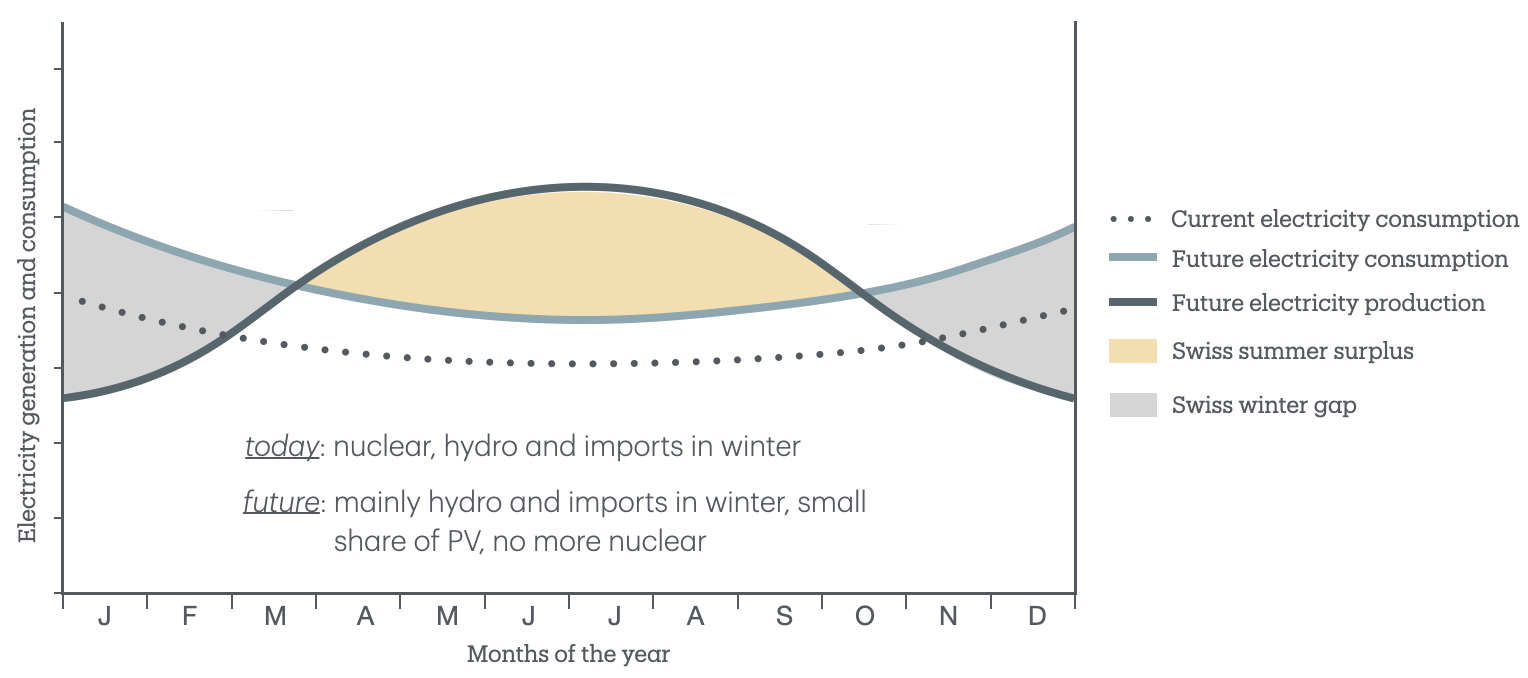

Die Winterlücke in der Schweiz ist das Ergebnis eines begrenzten Stromerzeugungspotenzials im Winter in Verbindung mit erheblichen Überkapazitäten im Sommer. Heute ist dies vor allem auf die reichhaltigen Wasserkraftressourcen der Schweiz zurückzuführen, da die saisonalen Schwankungen der Wasserzuflüsse durch die Schneeschmelze die Produktion von Wasserkraft im Winter begrenzen. Die Wasserreservoirs füllen sich im späten Frühjahr und im Sommer, ihre maximale Kapazität im Herbst erreichen, bevor sie über den Winter geleert werden. Selbst mit dieser saisonalen Speicherstrategie bedeuten die begrenzte Kapazität der Stauseen und die Wasserzuflussmuster, dass die Staudämme können nicht mehr als 30-50% des Schweizer Winterstroms produzieren, der Rest wird derzeit durch Kernenergie und Importe gedeckt. Gleichzeitig ist die Stromnachfrage im Winter tendenziell höher, vor allem wegen des Heizbedarfs. Im Gegensatz dazu führt die geringere Nachfrage im Sommer zu einem Stromüberschuss. Somit ist die Schweiz im Winter ein Nettoimporteur von Strom und im Sommer ein Nettoexporteur von etwa 5 TWh in beide Richtungen.

Da die Solarenergie im zukünftigen Energiesystem der Schweiz eine wichtige Rolle spielt, wird die Saisonalität der Schweizer Stromproduktion im Zuge der Energiewende zunehmen. Abgesehen von den täglichen Schwankungen hat die Solarenergie ein ähnliches saisonales Muster wie die Wasserzuflüsse, mit einer begrenzten Produktion im Winter und einer Spitzenproduktion im Sommer. Strategisch platzierte Fotovoltaikanlagen in alpinem Gelände können dies zwar abmildern dank der erhöhten Winterproduktiondie aktuelle Energiewende-Roadmap der Schweiz (EP2050+) schließt solche Anlagen nicht ein, und die Subventionen der Solaroffensive für diese Technologie nur 2 TWh der Jahresproduktion ausmachen. Außerdem sind der Ausstieg aus der Kernenergie und die geringe geplanter Anteil der Windenergiedie einen entgegengesetzten saisonalen Verlauf als die Solarenergie hat, wird die Saisonabhängigkeit des Angebots noch verschärfen. Parallel dazu wird die Nachfrage von Wärmepumpen und Elektrofahrzeugen insgesamt und insbesondere im Winter eine höhere Stromproduktion erfordern (Abbildung 2). Dementsprechend wird sich die Winterlücke in der Schweiz tendenziell verdoppeln und bei den derzeitigen Umstellungsplänen 9-10 TWh im Jahr 2050 erreichen.

Abbildung 2: Die Entwicklung der Winterlücke in der Schweiz unter dem aktuellen EP2050+ Fahrplan.

Mögliche Lösungen für die Winterlücke

Es gibt im Wesentlichen drei Möglichkeiten, das Winterdefizit der Schweiz zu verringern: i) mehr Strom im Winter zu produzieren; ii) weniger Strom im Winter zu verbrauchen, und iii) die Überproduktion des Sommers für die Wintermonate zu speichern. Die Modellierung von unsere Studieunter Verwendung der Kalliope um alle Energieversorgungs- und -nachfragesektoren im zukünftigen Energiesystem der Schweiz darzustellen, ermöglicht es uns, alle drei Möglichkeiten und ihre Wechselwirkungen zu erfassen.

Wir stützen unsere Studie auf das Referenz-Energiesystem EP2050+ und modellieren Szenarien mit zusätzlichen Kapazitäten an Windenergie, thermischen Kraftwerken (verschiedene Formen von Gaskraftwerken und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen) und Photovoltaik (Dach- und Alpinanlagen) sowie Importen von Wasserstoff und synthetischen Kraftstoffen (Diesel und Methan). Wir modellieren auch kurz- und langfristige Stromspeicher in Form von Batterien, Pumpspeicherkraftwerken, Staudämmen und saisonalen Wasserstoffspeichern. Schließlich müssen alle Energiesysteme, die wir modellieren, im Jahr 2050 netto null sein und weniger als 5 TWh Nettoimporte im Winter aufweisen.

Unsere Analyse zeigt, dass es technisch möglich ist, das 5-TWh-Ziel in allen Szenarien zu erreichen, mit moderaten Kostensteigerungen, wenn ausgewählte Technologien zum System hinzugefügt werden (Tabelle 1). Darüber hinaus sind Szenarien, die sich auf Gaskraftwerke, alpine Photovoltaik und deren Kombination mit zusätzlichen Windturbinen stützen, tatsächlich billiger als das EP2050+-Referenz-Energiesystem, während gleichzeitig eine Reduzierung der Nettoimporte erreicht wird. Auf der anderen Seite führen zusätzliche Aufdach-Photovoltaik, Wasserstoffimporte, saisonale Wasserstoffspeicher oder Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen zu teureren Energiesystemen.

Tabelle 1: Auswahl der Ergebnisse unserer Analyse. Abgesehen von der EP2050+ Referenzkonfiguration haben alle Szenarien weniger als 5 TWh Nettoimporte. Eine detailliertere Version dieser Tabelle, einschließlich Brennstoffimporte und Elektrifizierungswerte, finden Sie in Mellot et al., 2024.

Auf der Nachfrageseite zeigt unsere Studie, dass die Elektrifizierung des Verkehrs und des Heizens aus Kostensicht äußerst vorteilhaft ist und dass die Elektrifizierungsziele von EP2050+ selbst bei einer Beschränkung der Nettoimporte auf 5 TWh keine Bedenken aufkommen lassen. In der Tat bleibt die Produktion oder der Import von synthetischen oder biobasierten Kraftstoffen für den Transport oder das Heizen in allen unseren Szenarien viel teurer als die direkte Elektrifizierung. Darüber hinaus stellen wir fest, dass eine Verstärkung der Winterversorgung einen höheren Anteil an Wärmepumpen ermöglichen und die Kosten im Vergleich zu EP2050+ weiter senken würde.

In Anbetracht der Bedeutung der Landnutzung und Störung der Landschaft in der Akzeptanz der Technologien für erneuerbare Energien haben wir die Auswirkungen der einzelnen Szenarien auf die Landnutzung berechnet. In dieser Hinsicht ist die Verstärkung der Versorgung der Schweiz im Winter auf Landesebene vernachlässigbar. Selbst in dem Szenario, in dem die meisten alpinen Fotovoltaikanlagen installiert werden, beträgt die Flächeninanspruchnahme der gesamten Schweizer Energieversorgung weniger als 0,3% der gesamten Schweizer Landfläche, wobei der Flächenverbrauch der alpinen Fotovoltaik kleiner bleibt als der der bestehenden Wasserkraftwerke. Dieser Wert berücksichtigt jedoch keine lokalen Störungen, was die Notwendigkeit unterstreicht, Kompromisse zwischen der gesellschaftlichen Akzeptanz von Technologien, dem Ausmaß der Winterlücke und den Kosten des Energiesystems zu schließen.

Zusätzliche Winterproduktion bedeutet keine Isolation

Elektrizitätsautarkie wird oft als sozial und politisch wünschenswert angepriesen. Dies ist das Ergebnis einer die Trennung zwischen Energieexperten und der breiten Öffentlichkeit. Aus technischer und wirtschaftlicher Sicht ist der Stromhandel mit den Nachbarländern der Schweiz unerlässlich, um die Stabilität, Zuverlässigkeit und Bezahlbarkeit des Systems zu gewährleisten. Selbst bei einem verstärkten Stromangebot im Winter bleiben die Stromimporte in allen unseren Szenarien hoch (Tabelle 1). Selbst in unseren Szenarien mit dem höchsten Anteil an Gaskraftwerken - die der heutigen Kernkraftkapazität entsprechen - könnte das Schweizer System ohne Importe nicht funktionieren.

Der Handel mit Elektrizität sollte daher als eine integraler Bestandteil der Schweizer Energiesystemund nicht etwas, gegen das man kämpfen muss. Unsere Analyse zeigt deutlich, dass die neue Bestimmung im Gesetz mit dem Ziel eines maximalen Nettoimports die Integration der Schweiz in das europäische Stromsystem nicht in Frage stellen sollte. Dennoch kann die Erforschung einer zusätzlichen Produktion aus Windenergie, alpiner Solarenergie oder Gasturbinen im Vergleich zu den derzeitigen Übergangsplänen für das schweizerische Energiesystem von Vorteil sein, indem sie gleichzeitig die Energiekosten senkt, die Elektrifizierung des Verkehrs und der Heizung erleichtert und den Bedenken der Öffentlichkeit hinsichtlich der Energiesicherheit und der Stromimporte Rechnung trägt.

If you are part of ETH Zurich, we invite you to contribute with your findings and your opinions to make this space a dynamic and relevant outlet for energy insights and debates. Find out how you can contribute and contact the editorial team here to pitch an article idea!

Die "Stromautarkie" eines einzelnen europäischen Landes ist meines Erachtens eine Illusion - und so funktioniert das europäische Verbundnetz nicht. Glücklicherweise - und im Gegensatz zur selbst auferlegten politischen Desintegration der Schweiz gegenüber der EU - ist Swissgrid Vollmitglied des ENTSO-E, des Europäischen Netzes der Übertragungsnetzbetreiber. Solange die Schweizer Politik hinter Swissgrid und die Politik der EU hinter ENTSO-E steht, wird alles gut, davon bin ich fest überzeugt.

Ich stimme jedoch zu, dass das jährliche Gleichgewicht zwischen der Produktion und der Nachfrage nach elektrischer Energie innerhalb der Grenzen unseres Landes ausgeglichen sein sollte. Dieses Ziel wird heute voll und ganz erreicht - die Herausforderung wird darin bestehen, dieses Gleichgewicht auch dann noch aufrechtzuerhalten, wenn alle Kernkraftwerke vom Netz genommen worden sind. Dies bedeutet jedoch nicht "Autarkie" im Winter, sondern kann auch einen Importüberschuss im Winter beinhalten, der durch einen Exportüberschuss im Sommer ausgeglichen wird, wie es heute der Fall ist. Natürlich muss der saisonale Ausgleich auf dem gesamten Gebiet des ENTSO-E erreicht werden; alles, was die Schweiz dazu beitragen kann, ist willkommen. Aber dies ist eine europäische Herausforderung, keine spezifisch schweizerische.

Die Stromversorger haben die europäische Zusammenarbeit zu schätzen gelernt. Die Politik sollte dies nicht in Frage stellen, sondern als Vorbild für andere Lebensbereiche sehen.